2021年9月16日から地域の情報発信を行っているので、明日でちょうど丸4年が経過します。河内長野市内もいろんなところを回っているので「そろそろネタ切れ」かなと思っていましたが、そんなことはありません。

例えば巡礼街道という通りがあります。これは西国三十三所 藤井寺市の葛井寺から和泉市の施福寺の間を結ぶ街道で河内長野市内を通過しているのですが、その巡礼街道沿いを歩いているとあるスポットを見つけました。

そのスポットの名前は「夜鳴石」とのこと。夜鳴き石(夜泣き石)そのものは日本各地にある石にまつわる伝説で、大別すると「夜に泣き声がする」、「子どもの夜泣きが収まる」という伝説のどちらかになっている場合が多いそうです。

|

|

|

今回ご紹介する夜鳴石があるのは原町で、大阪外環状線の南側に東西に続いている巡礼街道沿いです。関西スーパーから西高野街道を越えた先、ひょうたん池や南海高野線の手前です。

右手に夜鳴石が見えてきました。

こちらです。河内長野原町の夜鳴石について由来を記した情報によると、大きな出来事がきっかけだというのです。それは天保年間に飢饉(1833~39年頃:天保の大飢饉)が発生したころにできたと書かれていました。ただ夜鳴石の本体には「文政三庚辰天 細工人 谷宗」 と刻まれており、1820(文政3)年に設置されたとも読めることから、天保ではなくその前の天明の大飢饉(1782~1788年頃)の可能性も考えられます。

|

|

|

地域のご先祖様が飢饉のあったころに俗世間を離れ、行(修行)に励んだそうで、その際の供養に建てたとのこと。

そして1日と15日に塩、洗った米、海山里とよばれる椎茸、高野豆腐、スルメを備えて蝋燭を立て、般若心経を唱えているという情報もありました。

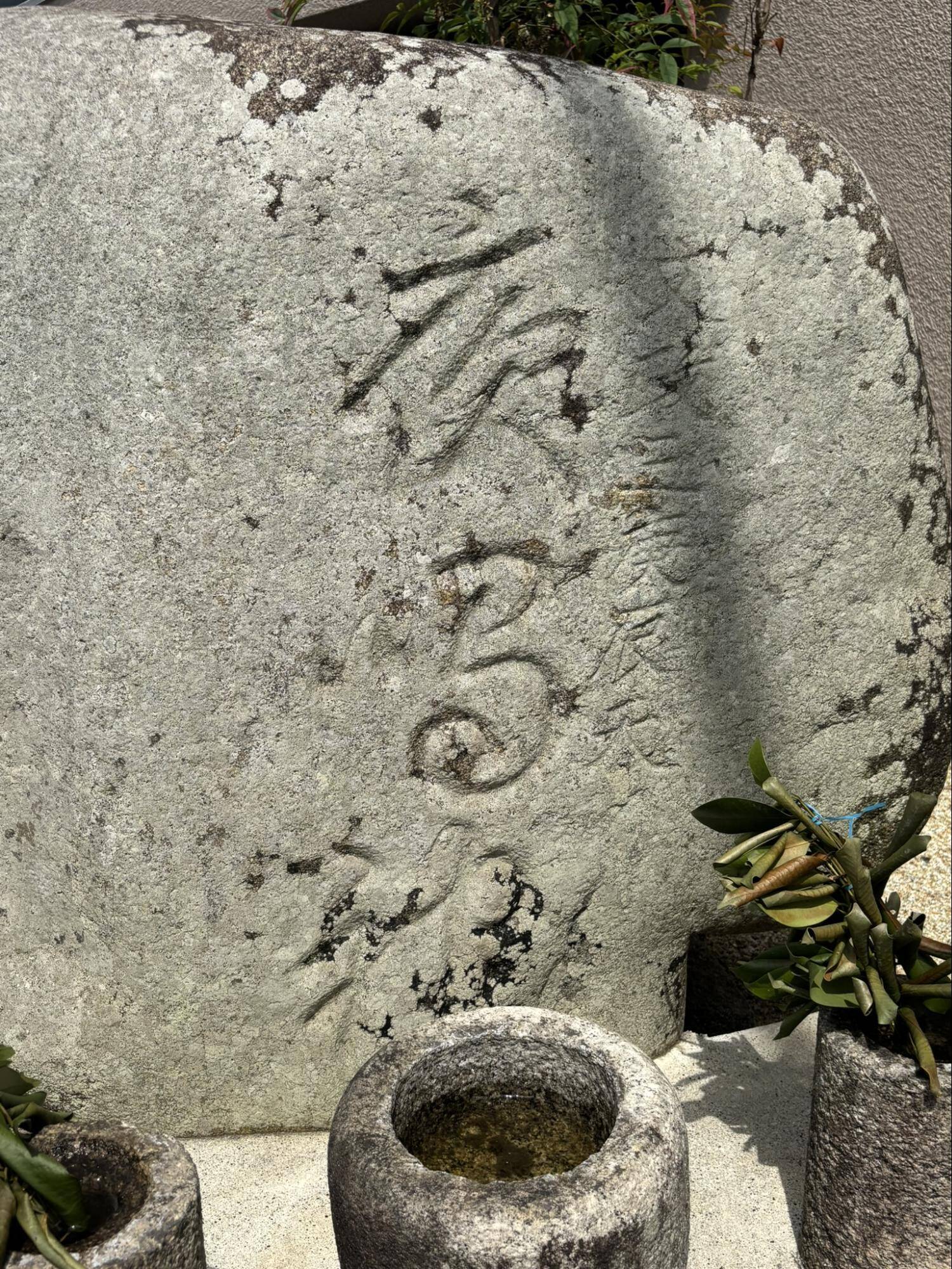

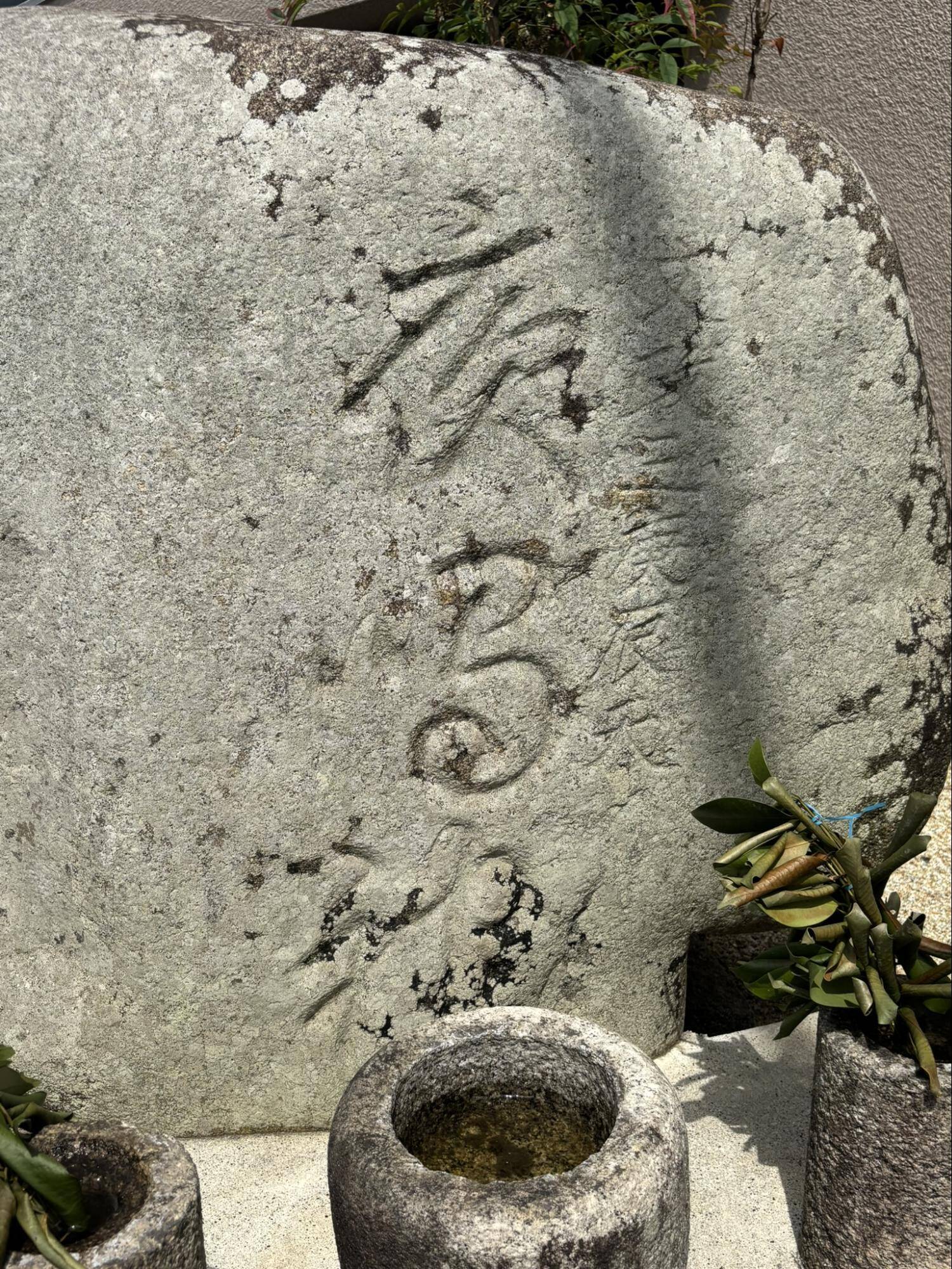

崩し字のように丸まった文字が刻まれているのでわかりにくいですが「夜鳴石」と刻まれています。子どもの夜鳴きが収まるとされ、1週間願をかけるといいと言うことで、かつては遠く紀州・和歌山や和泉方面からも参拝する方がいたそうです。

|

|

|

夜鳴石は道沿いに横に安置されています。そのため公道(巡礼街道)から見るとこの位置が真正面です。

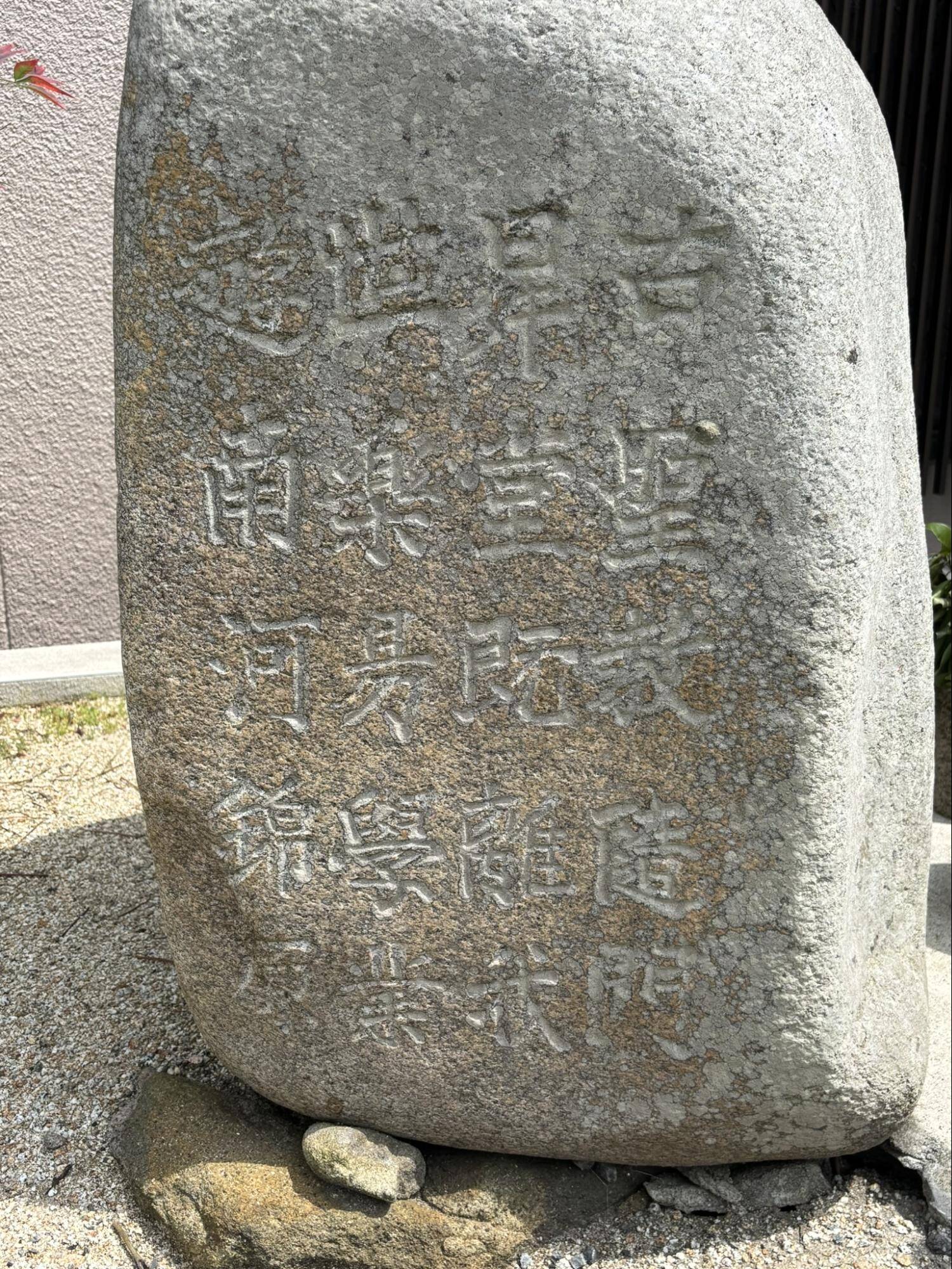

側面には「古里聖教随門 昇堂既離我 世乗易学集 遊南河錦原」と刻まれていました。

|

|

|

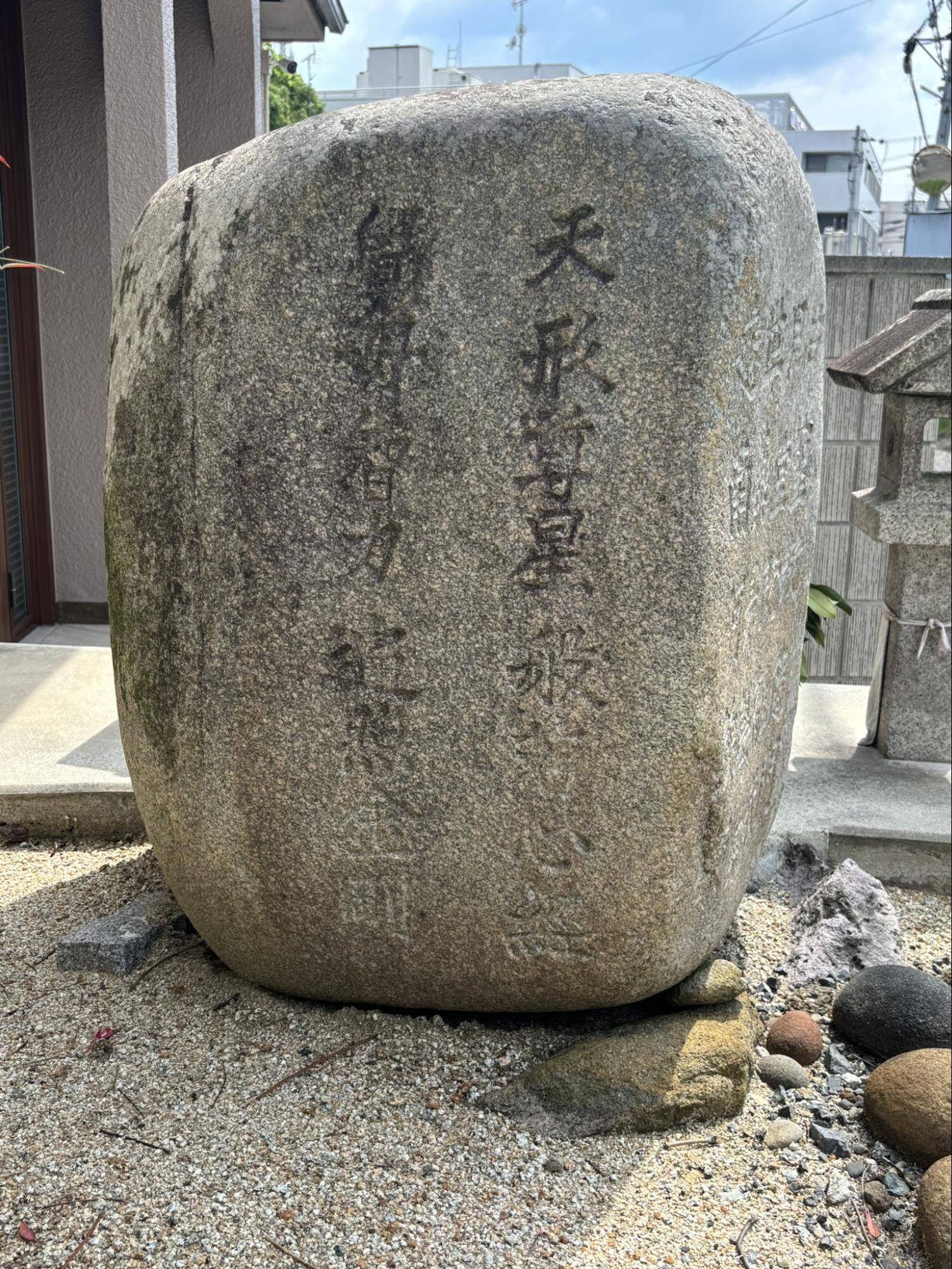

そして珍しく公道から後の様子も撮影できました。「天玖尊星般若心径 堂母智力遍昭金剛」と刻まれています。

さらに情報によれば、毎年8月23日に行われる地蔵盆の時には、地元の原の人も一諸になってお祭りをするそうです。そして石碑の文字の書いているところに具合の悪いところに当てて願いをかける(くじにかけて願う)と病気が治るとされます。

ということで、原町の夜鳴石を紹介しました。全国にある「夜泣き石伝承」と同じ伝説が残り、かつては集落の端のほうにある「賽の神」の斎場付近という情報もあります。多くの人が葛井寺と施福寺との行き来の際に通った巡礼街道なので、旅の安全を願う意味もあって設置された可能性もあるそうです。

夜鳴石

住所:大阪府河内長野市原町5丁目

アクセス:河内長野市役所前バス停から徒歩10分

|

|

|