奈良国立博物館の「世界冒険の旅」前編に続いて、残りの展示を後編で紹介していきましょう。

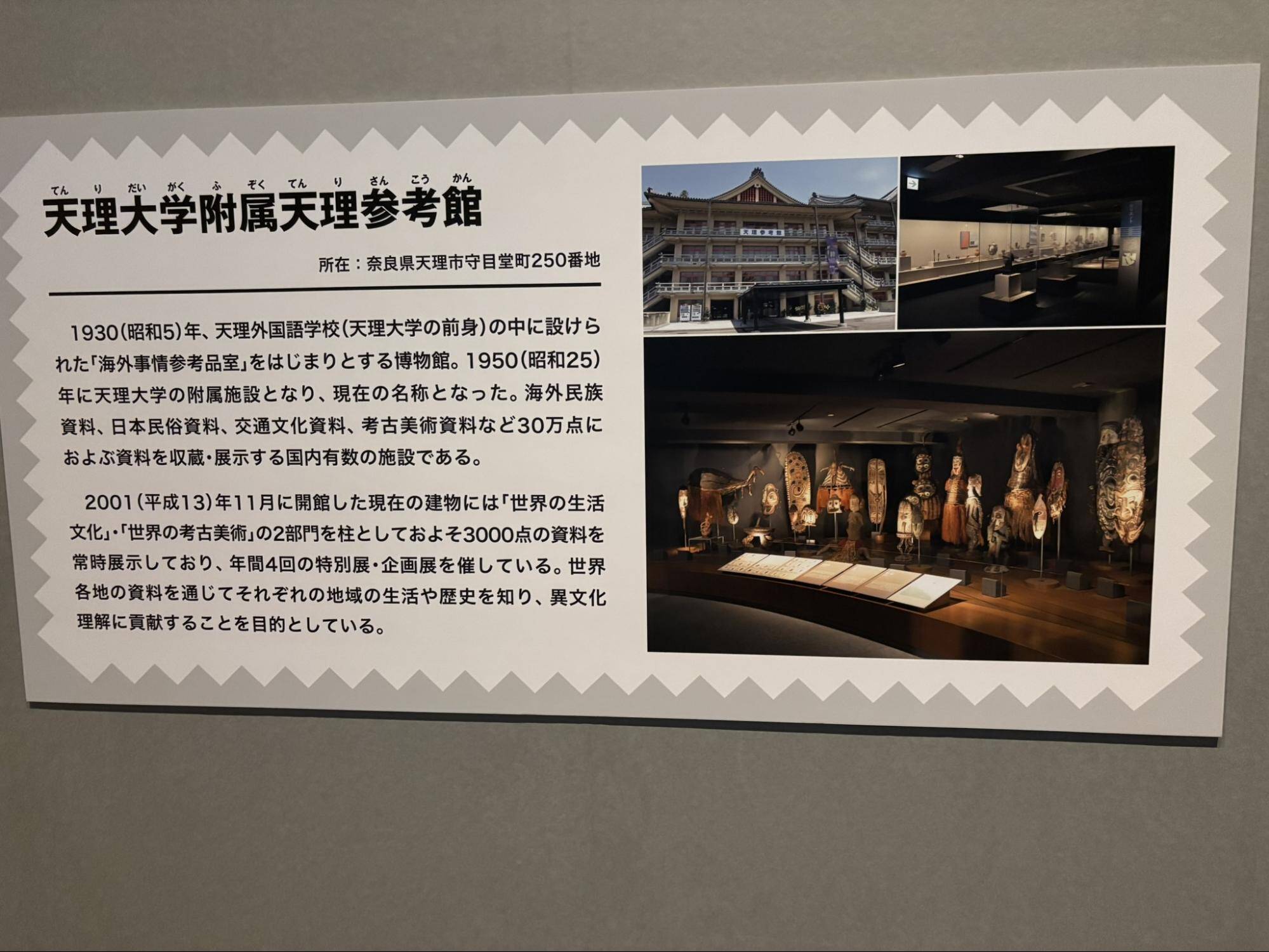

今回の展示物は、天理大学付属天理参考館で所蔵しているものが中心です。30万点の資料があり、3000点の資料を常時参考館で展示しているというのですから驚きです。またこちらの施設も見学してみたいですね。

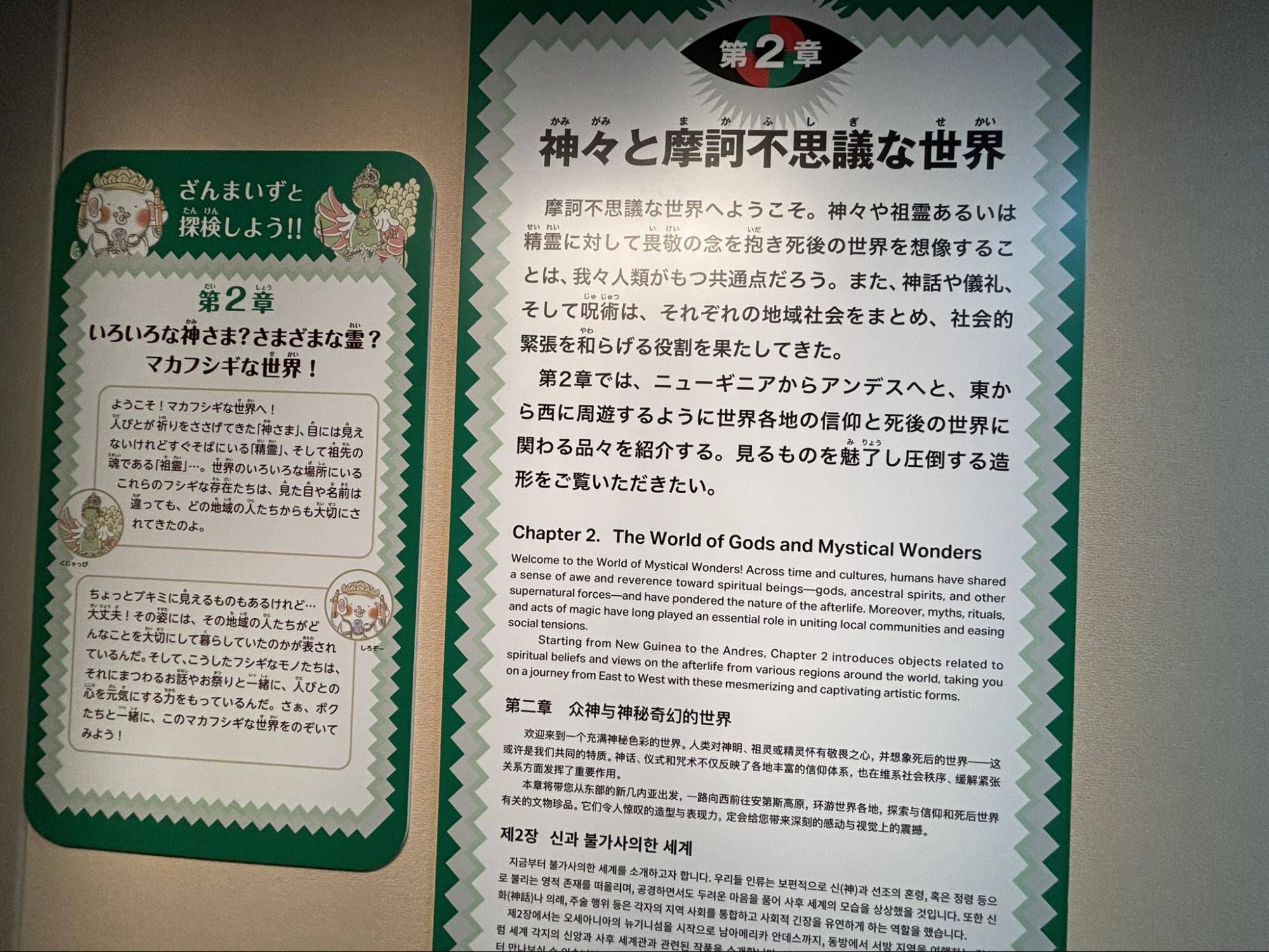

後編は第2章からで、展示エリアも階段を上がったところから見て回りました。神々と摩訶不思議な世界をテーマに取り上げています。

|

|

|

衝撃の内容!第1節ニューギニアの祖霊・精霊

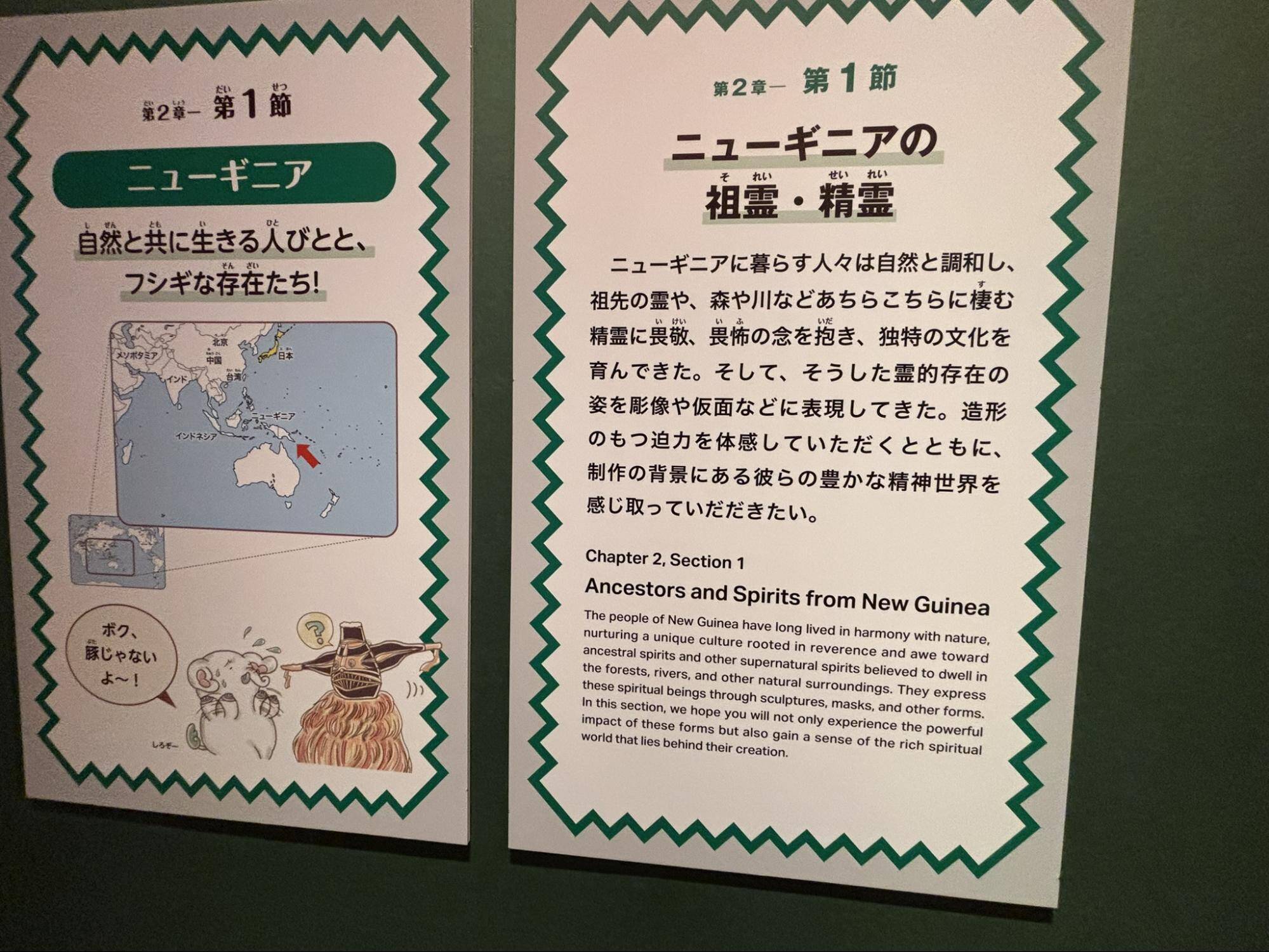

まずはニューギニアの祖霊・精霊についての展示です。ニューギニアはインドネシアとパブアニューギニアで構成されている島で、オーストラリア大陸の真上にあります。

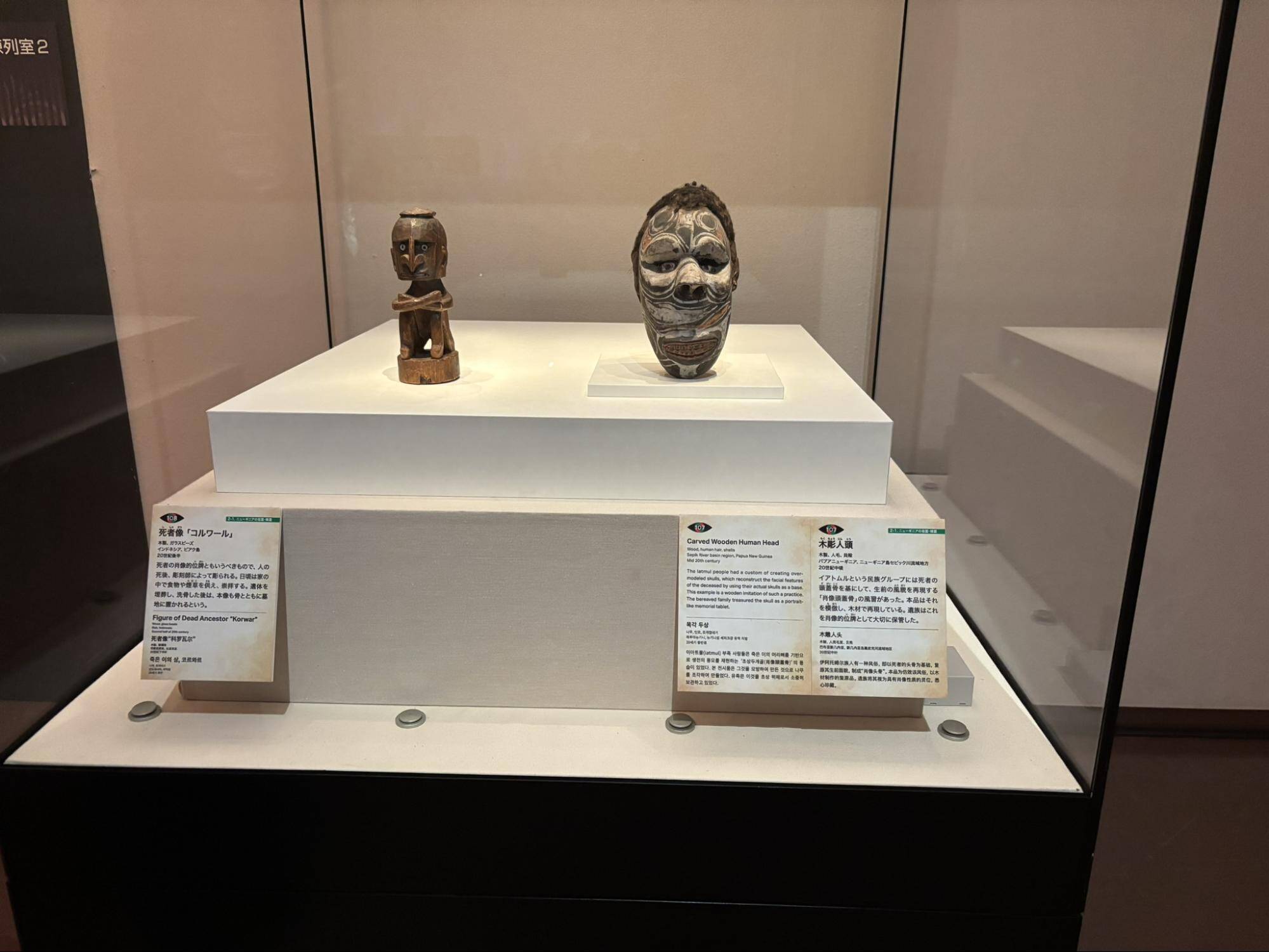

いきなり不気味さを感じる展示物に驚きました!

周りにも展示物があります。個別の展示を見ていきましょう。戦闘用カヌーの舳先飾りということで、祖霊像やサイチョウと呼ばれる鳥を飾っています。こういう世界観のものが船の舳先に飾っているというのも驚きです。

次は、かつては敵の頭蓋骨を枕にしていたという、アスマット地方の人々による「ウミガメ」をモチーフにした木枕です。甲羅の部分にも木彫りが施されていますね。

次は楯に宿る霊力の紹介です。なぜ楯に造詣がされているのかを紹介しています。色々な楯があります。個人的にはサーフボードのようにも見えます。

|

|

|

次はニューギニアの仮面です。仮面が超自然的な存在を表現しているのは日本などでも同じですが、仮面を装着するのではなく儀礼を行う家の内部にかけるのが大きな違いですね。不思議な表情をした仮面、霊力が宿っているような気がします。

こちらもいろいろあります。手前の像はイースター(パスクア)島にあるモアイ像に雰囲気が似ていますね。同じ南太平洋上にあるようですが、地図を見ると間にニューカレドニアやトンガ、ソロモン諸島、フィジー、サモア、クック諸島、ポリネシアなどがあるので実際のところはどうなんでしょうか。

儀礼用仮面「アワン」の仮面です。顔だけでなく全身にかぶる仮面、着ぐるみのようなもののようです。アワンは様々な儀礼が行われると出現するそうです。

同じ儀礼用仮面でもこちらは「マイ」というもので、ある秘密結社に入社するときに年少者がかぶって踊るためのもの。マイの正体は不明とのことですが、秘密結社というのも気になりますね。

こちらは儀礼医用仮面ヒクイドリです。舞踊用に使われる仮面で、ヒクイドリを宗教的なかかわりのある動物とみなす氏族が使用しているとのこと。ちなみにヒクイドリ(火食鳥)を調べると、ニューギニアやオーストラリアにいる鳥で、時速50キロメートルで走れ、殺傷能力の高い爪を持っているため、世界一危険な鳥とのこと。日本の動物園にもいますが、関西の動物園にはいないようです。

|

|

|

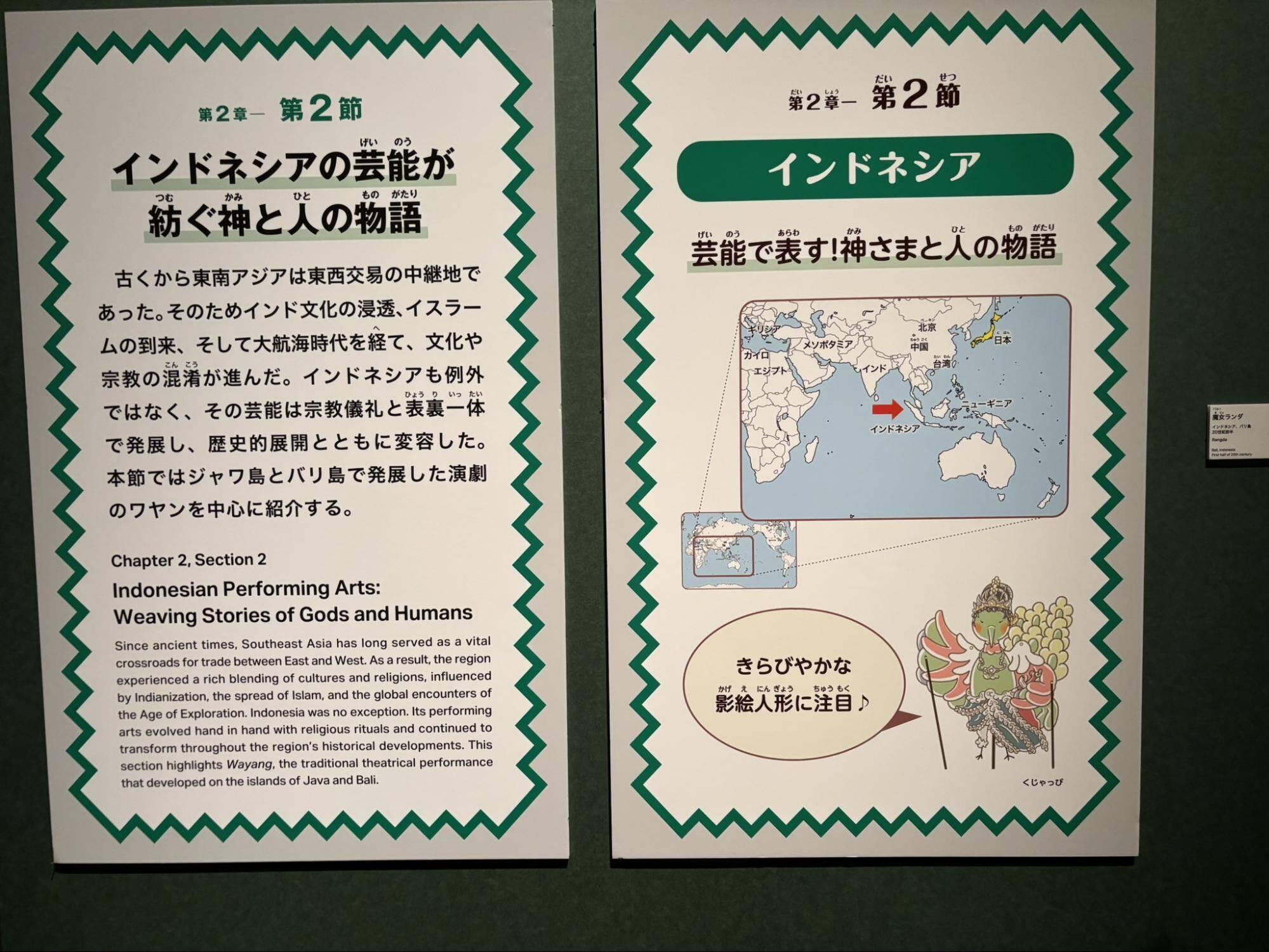

インドネシアの芸能が神と人をつなぐ!

第2節はインドネシアの芸能がつなぐ神と人との物語についての展示です。

バリ島の儀礼劇の紹介です。バリ島はイスラム教国のインドネシアの中で独自のバリヒンドゥを信仰している島ということもあり、神々が人に近い印象のある島です。バリ島で現地の舞踊を拝見したことがあるので、懐かしさを感じました。

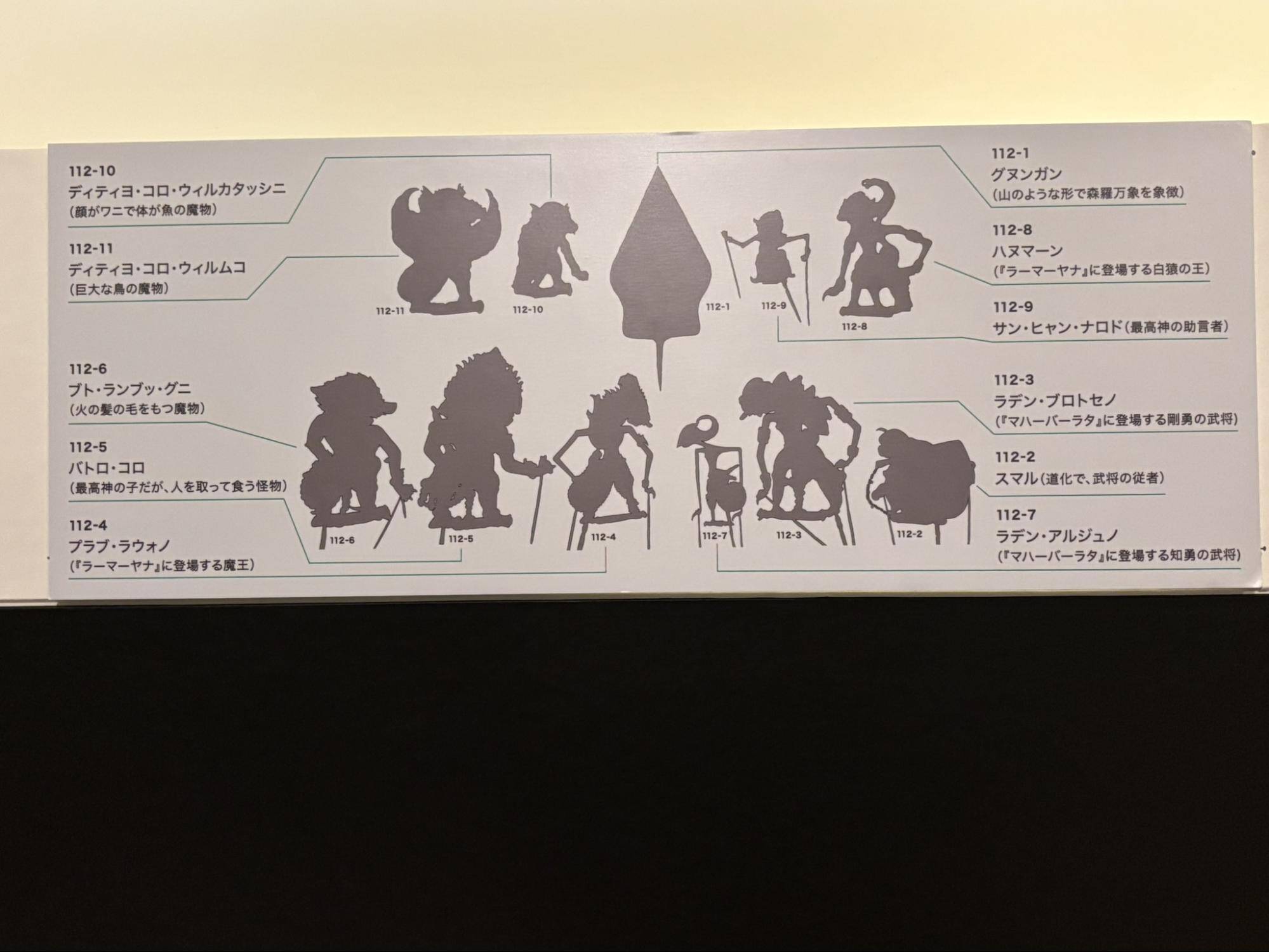

次は影絵芝居の紹介です。ワヤン・クリットと呼ばれるジャワ島に伝わる影絵芝居。古代インドの叙事詩「ラーマヤナ」「マハーバーラタ」を演じる芸能です。光を使って映し出されると幻想的です。

そして、それぞれの影絵人形の説明が紹介されていました。わかりやすいですね。

また影絵とは別に劇用の仮面が紹介されています。やはりインドの叙事詩のキャラクターを演じるために利用されるとのこと。影絵と違って立体感があるためか迫力ありそうです。

|

|

|

台湾原住民族の祖先の神とシャーマン

3節めは台湾を取り上げています。台湾といえば漢民族の印象が強いですが、それ以前から多くの少数民族が住んでいてアニミズム的な信仰を持っているとのこと。ニューギニア、インドネシア、台湾と、だんだん日本に近づいてきていますね。

こちらは台湾南部の始祖神話と毒蛇に関する説明です。パイワン(排湾)族、ルカイ(魯凱)族の首長家の神話に基づくもので、これは首長家に伝わる祖霊像とのこと。祖先誕生とゆかりのある毒蛇が彫刻されており、平民階級は使えなかったそうです。

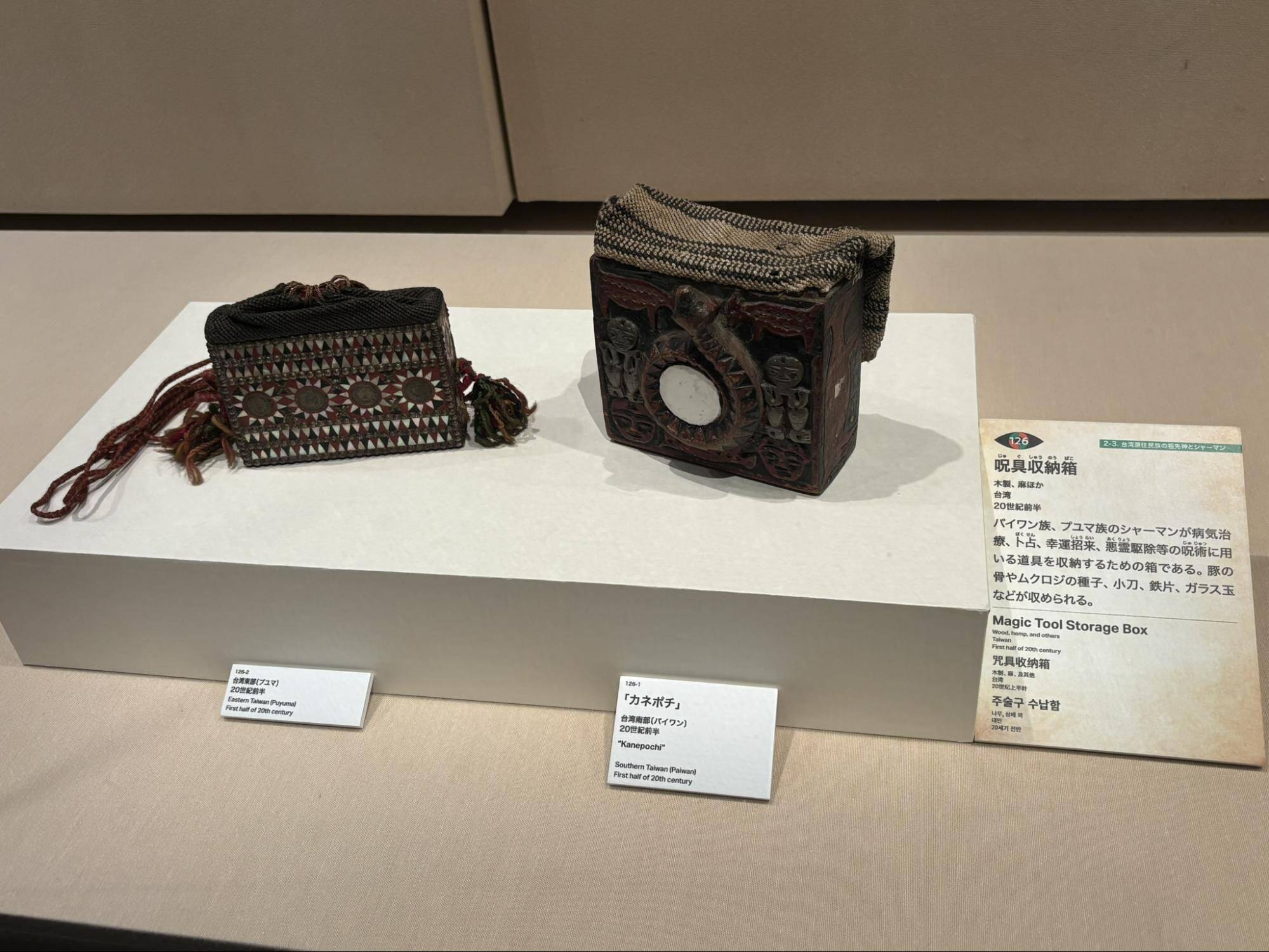

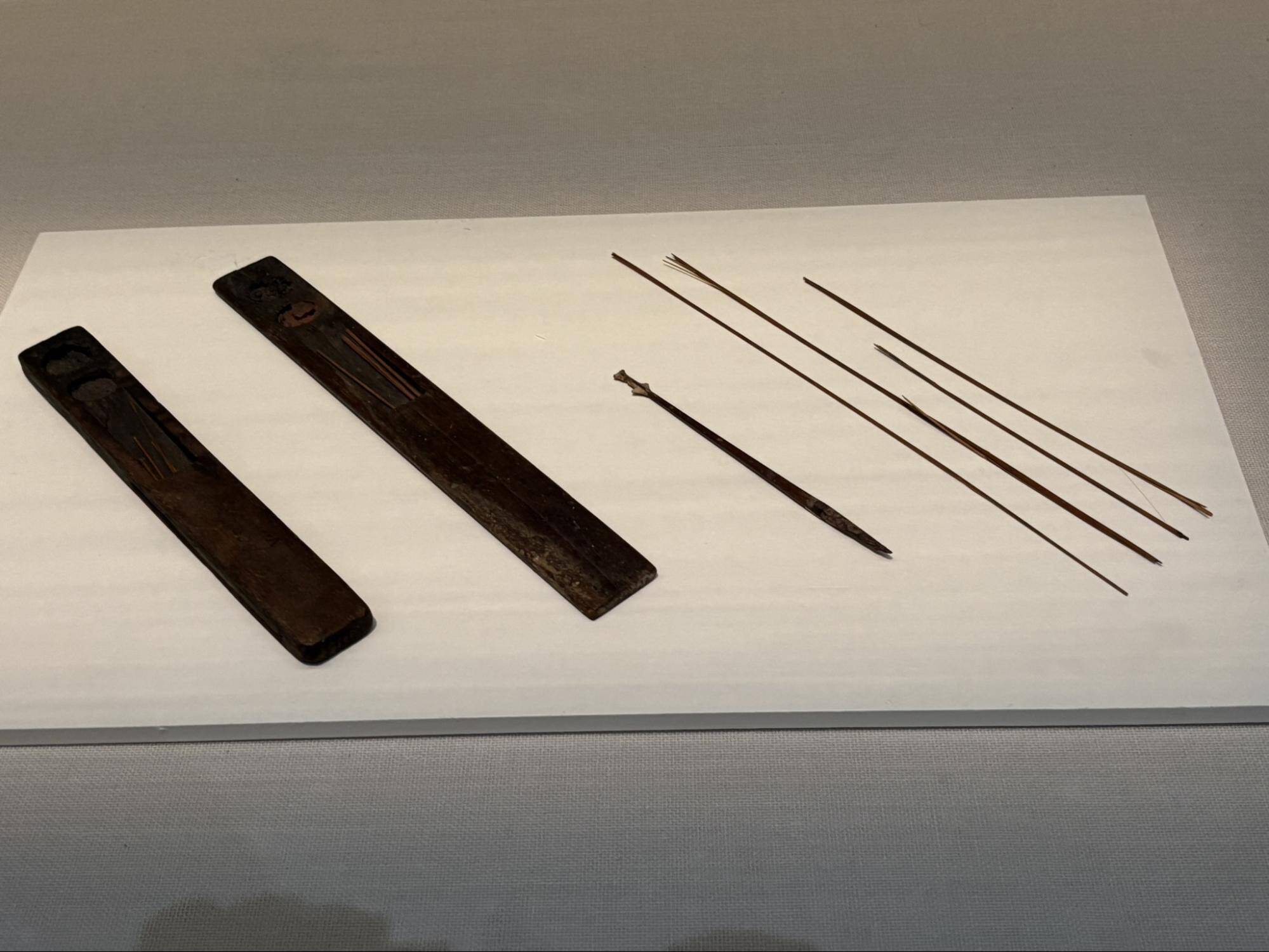

シャーマンと呪術の説明です。女性がシャーマンの役目を担うそうで、呼び方などは民族によって異なるとのこと。日常とは異なる装束で専用の道具を使うそうです。シャーマンが使う呪具収納箱は、パイワン族やプユマ(卑南)族のシャーマンが使うもので、卜占(占い)、幸運招来、悪霊駆除と言った呪術に用いる道具を収納する為の箱とのこと。中には豚の骨やムクロジの種子、小刀、鉄片、ガラス玉などが収められているそうです。

|

|

|

現代インドに息づく神々

台湾からインドに移動しました。ここでは現代のインド人の8割弱の人が信仰しているというヒンドゥ教について、紀元前後に誕生した神話が今でも生活や暮らしの中に現れていることを紹介するというもの。

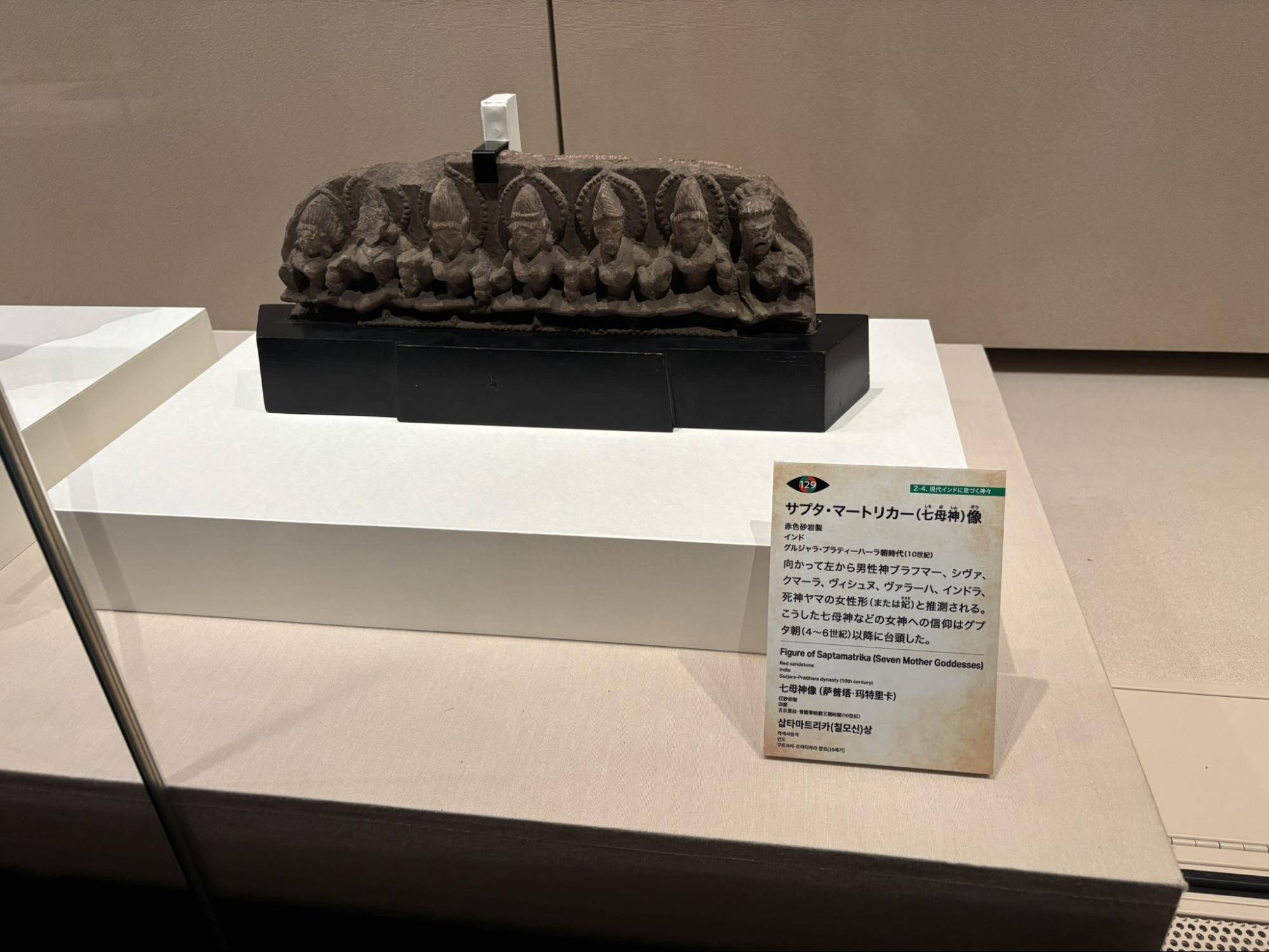

こちらは七母神(サプタ・マートリカー)像です。ヒンドゥ教の神(ブラフマー、シヴァ、クマーラ、ヴィシュヌ、ヴァラーハ、インドラ、死神ヤマの女性形(または妃)と推測されているそうです。

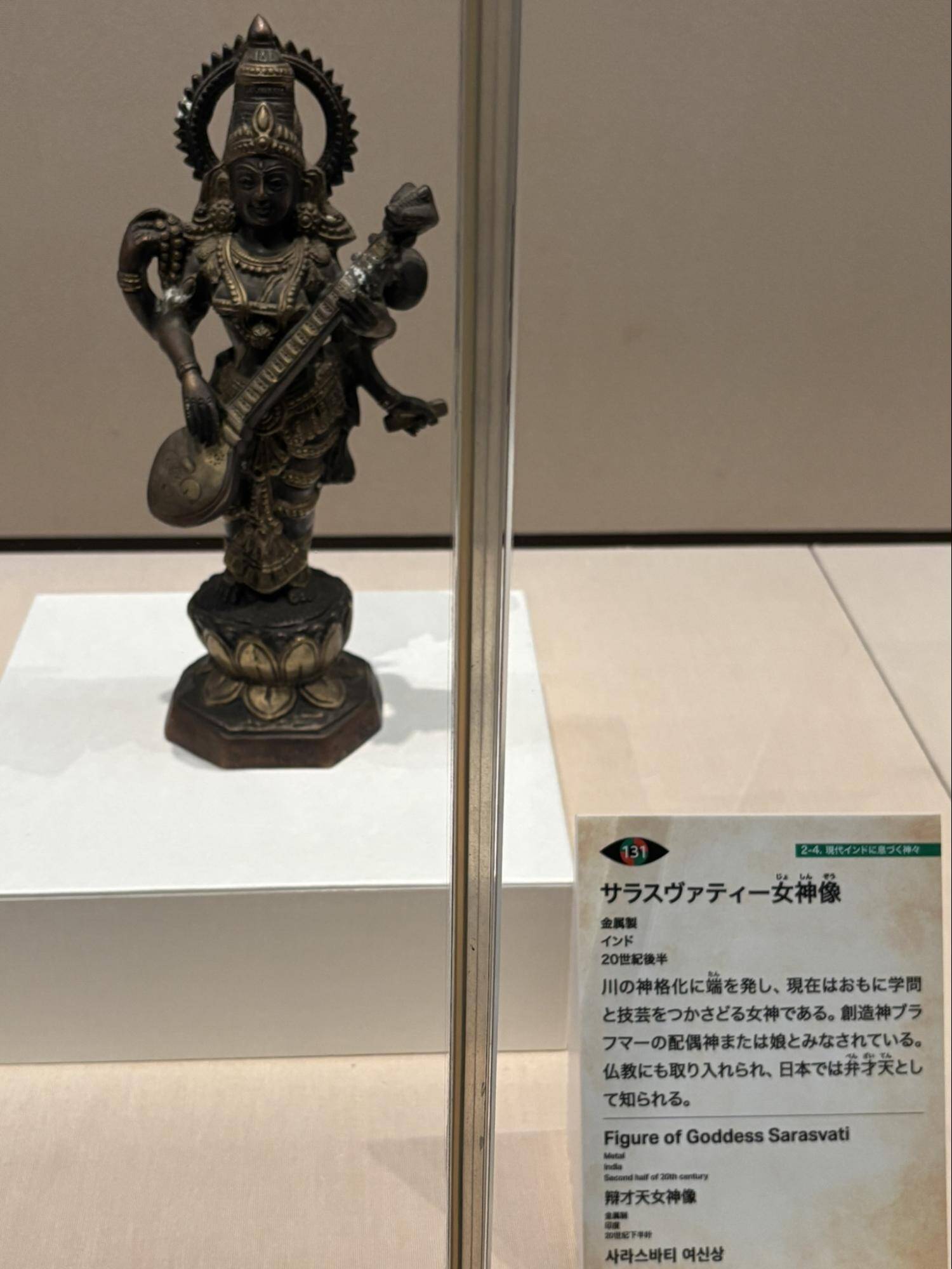

サラスヴァティー女神像です。川の神格化からスタートして、学問や技芸の女神ということで楽器を持っています。ちなみに女神への信仰について、女性像は地母神的に昔から造られていたそうで、土着の自然崇拝の対象だった女神たちは、ヒンドゥの男性の神々の妃となることでヒンドゥと自然崇拝が融合していったとのこと。

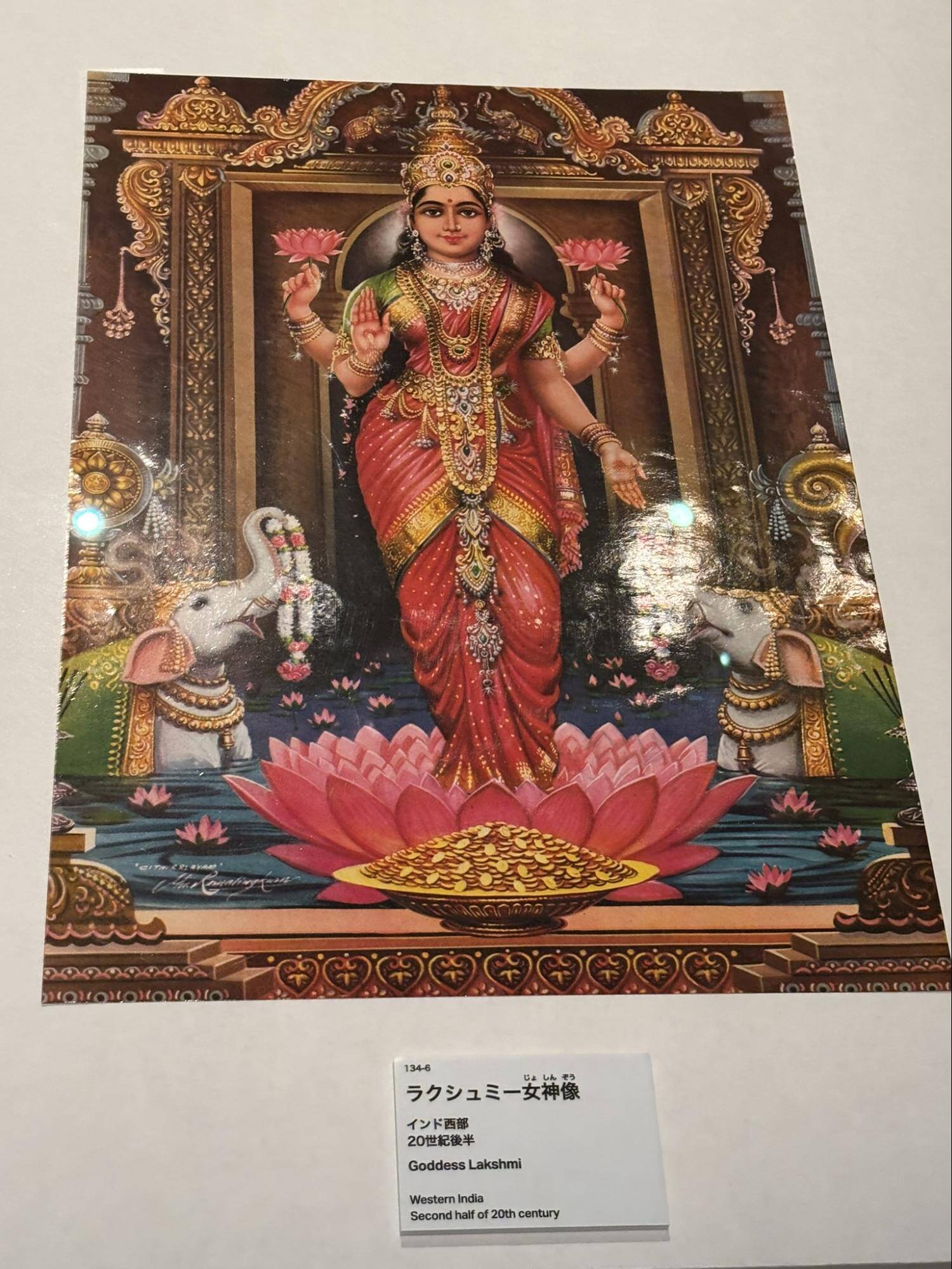

こちらはラクシュミー女神像です。美、富、豊穣、幸運をつかさどり、仏教では吉祥天(きちじょうてん)として取り入れられています。ちまににこれだけではありませんが展示物は20世紀後半のものも多く、現代のインド人の信仰とつながっていることがうかがえます。

ガネーシャ神像です。像の頭を持っているヒンドゥの神で日本でもおなじみですし、タイなどの仏教国でも多く見かけます。インドやタイには象がいます。昔象に乗ったことがありましたが、足で蹴るようにつついても、アスファルトの路面のような硬さでびくともしない象皮に驚いたものです。そんな象が自然にいたら神様として崇拝するのは自然の流れなのかもしれません。

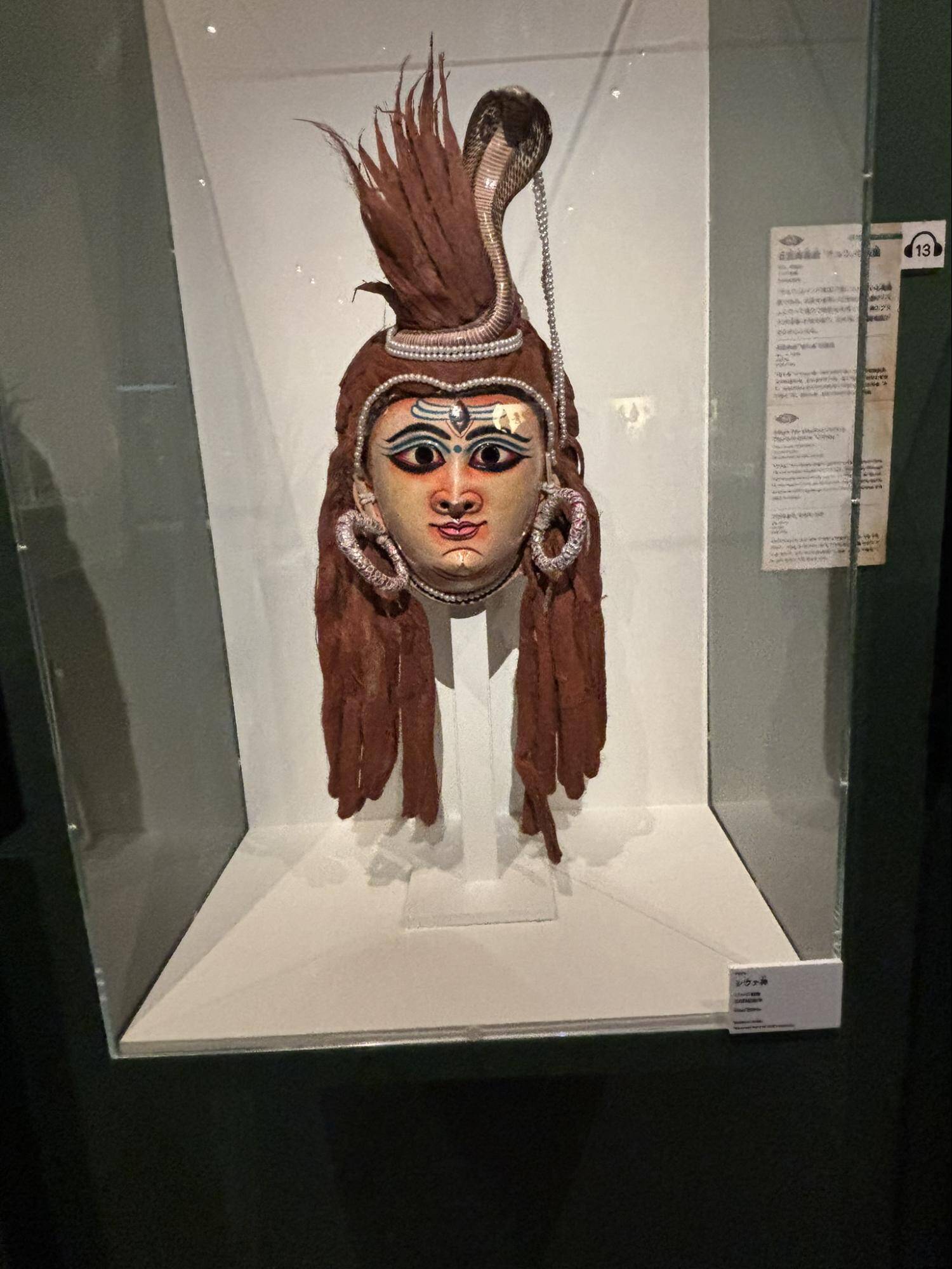

インドの舞踊劇用の仮面です。こちらはインド東部の舞踊劇「チョウ」のもので、登場するシーンは神とアスラ(阿修羅)が地を蹴って宙を舞う戦闘場面。アスラが阿修羅とのことで、ヒンドゥ教と仏教とのつながりのようなものを感じます。顔の書き方がヒンドゥ教の神々を描いたものに似ていますね。

|

|

|

古代エジプト神々との死生観

ここで一気に、西に飛んでエジプトです。特定の地域だけでなく世界各地の展示があるので、こういう感じが旅行をしているかのような錯覚に陥ります。そればかりではなく時代も現代から古代に飛ぶのでタイムトリップの感覚です。

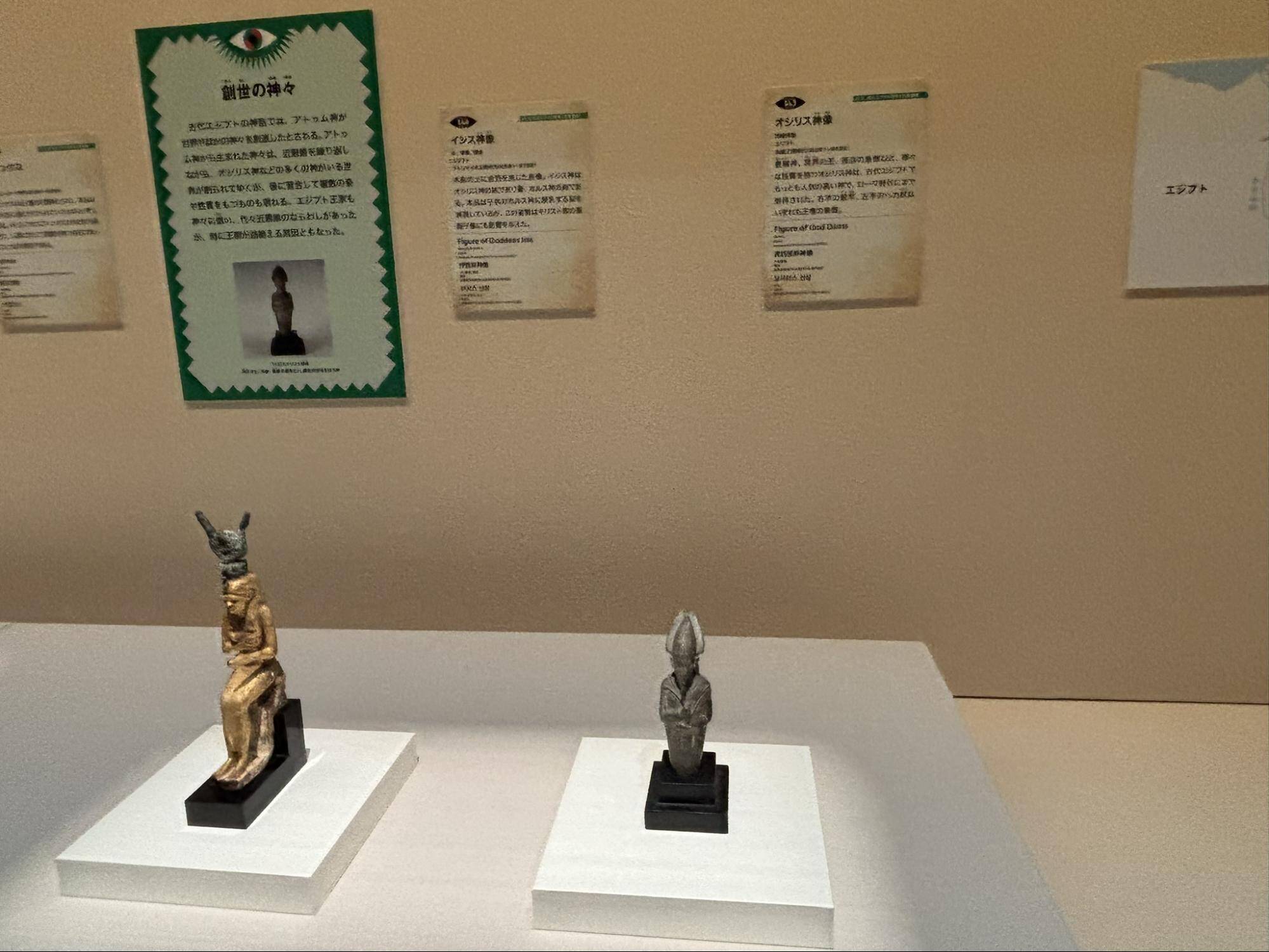

こちらが古代のエジプトの神々の像です。左側の像は見たことがあります。

スフィンクスの紹介です。説明によると、スフインクスも王権の守護神という扱いであるエジプトと、女性の姿で人に対して悪意を持つ立場となっているギリシャとでは異なります。スフインクスといえばピラミッドの横にいる大きなものを連想しますが、ここで展示されているのは、小さなスフインクスです。

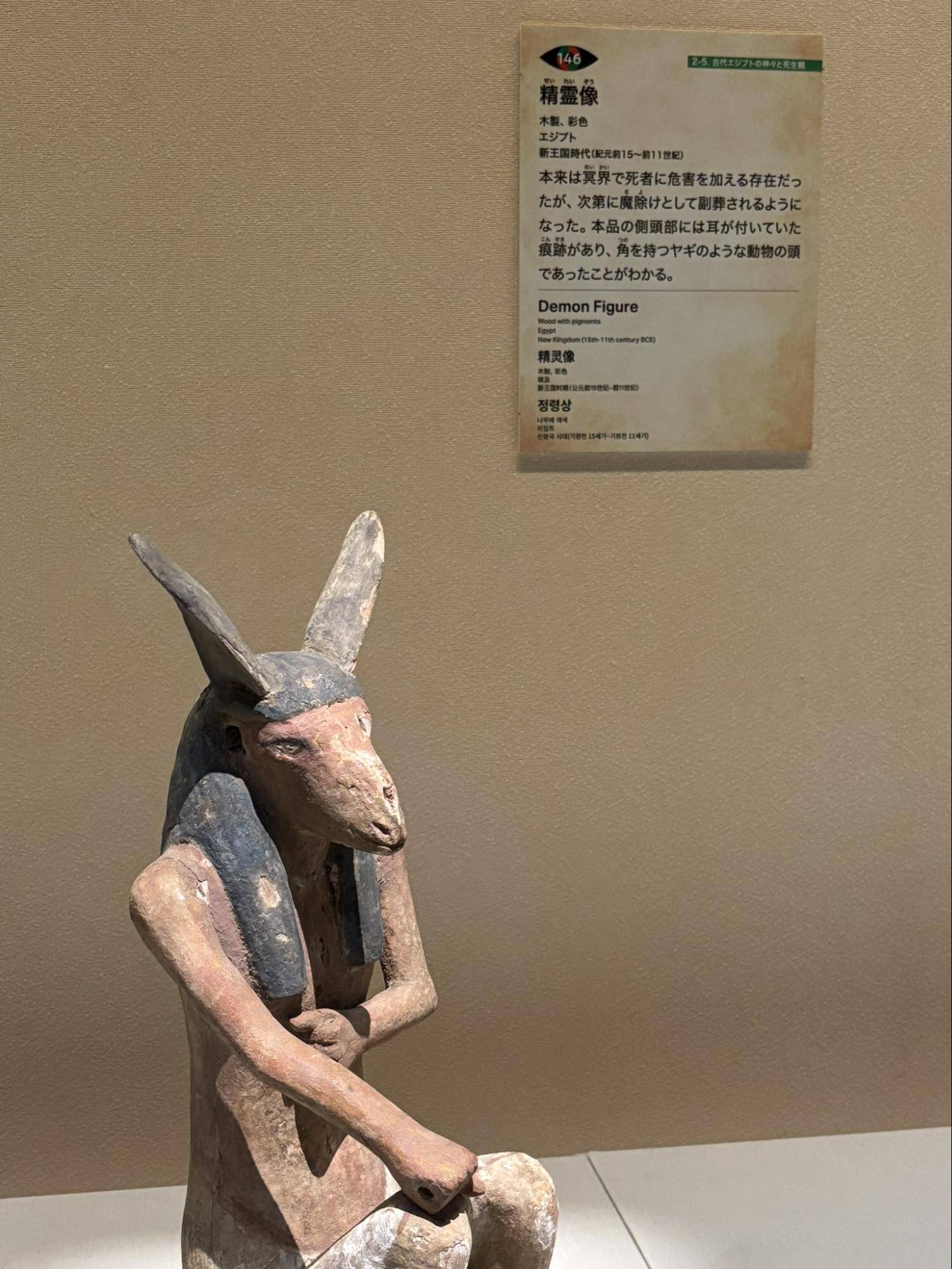

こちらは精霊像です。こちらもよく見かけますね。危害を加える存在だったのがいつしか魔除けになったそうです。

死後の世界に関するもので、供養碑(右)、チャイ・アセト・イムウ墓壁断片(左)です。

|

|

|

供養碑に描かれているものです。象形文字や絵柄等が刻まれています。どこかで見たことがあるような絵柄ですね。

ウシャブティと呼ばれているものです。死後も労働するという世界観の中、代わりに労働するものを副葬したとのこと。末期王朝時代や第三中間期のものを展示しています。

こちらは筆記用具です。縁系の穴で顔料を溶いて葦の筆で文字を書いたそうです。高位の役人が使用していたとのこと。

画家・川島理一郎旧蔵品という人形彩画木棺(ひとがたさいがもっかん)です。

古代エジプトの都市アクミームのものや女性が葬られていたことがわかるそうです。さすがに名前まではわからないとのこと。

こちらはミイラの覆いです。亜麻布などの等の繊維を漆喰で覆い、その上から彩色した「カルトナージュ」と呼ばれるもの。またローマ時代に制作されたそうです。

|

|

|

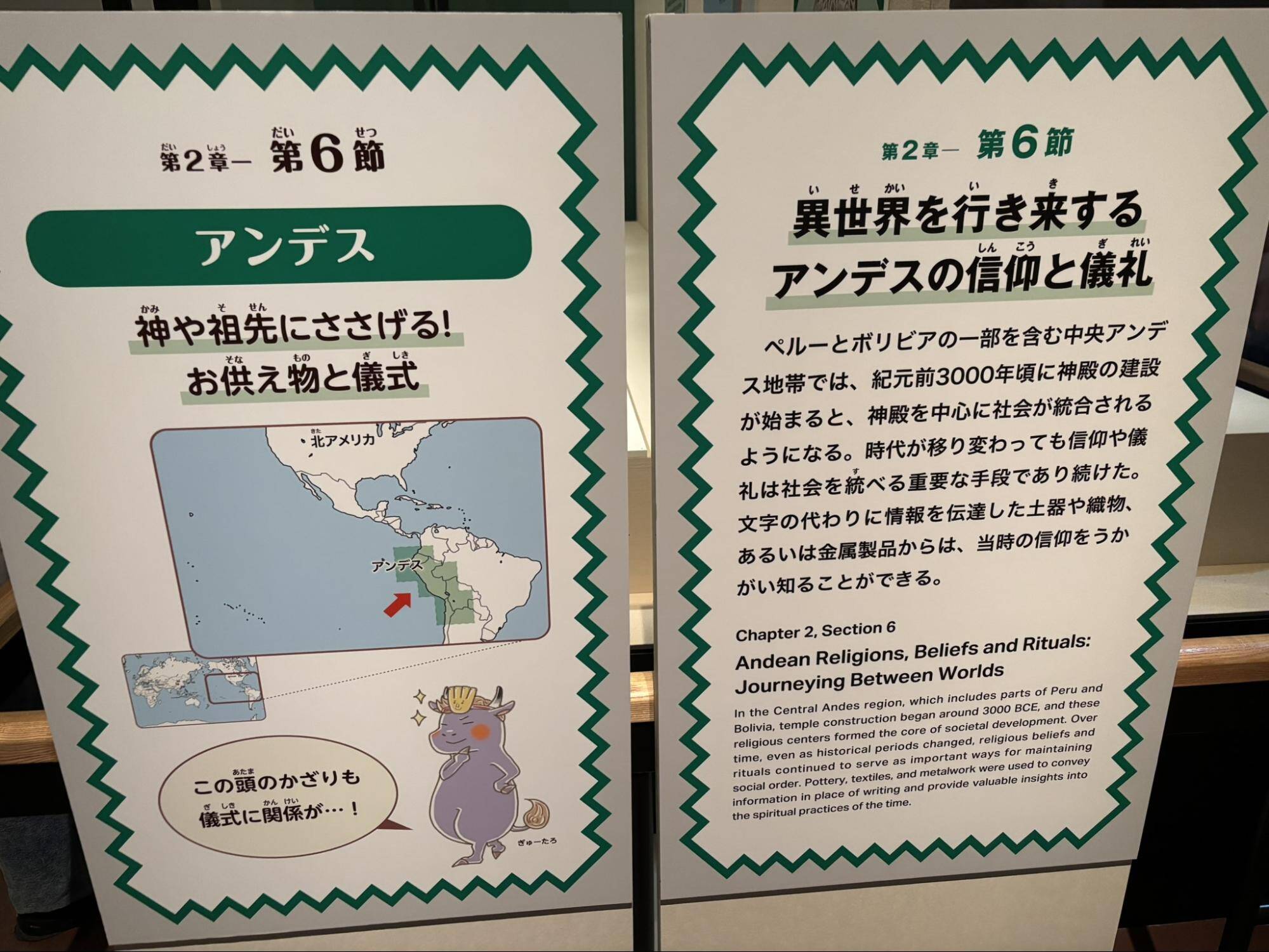

アンデスの信仰と儀礼

南米大陸にあるアンデスです。紀元前3000年ごろに神殿の建設が行われていました。

ネコ科動物が古代アンデスでは信仰の対象だったそうです。「ネコ科」というのがミソで、普段見かける一般的な猫のほか、ライオンなどの猛獣もネコ科です。朱色(茶色?)使った色彩や色合いが他の地域とは違いますね。左から「象形鐙形注口壺戦士」「階段文と雷文」「鐙形注口壺」でペルーのモチェ文化のものとのこと。

こちらは20世紀のもので、彩文大型壺です。祭りの時に飲むキャッサバのお酒を発酵させるためのものです。

インカ帝国の頃のものも展示されていました。金製の人頭像留めピン、銀製装飾品などです。

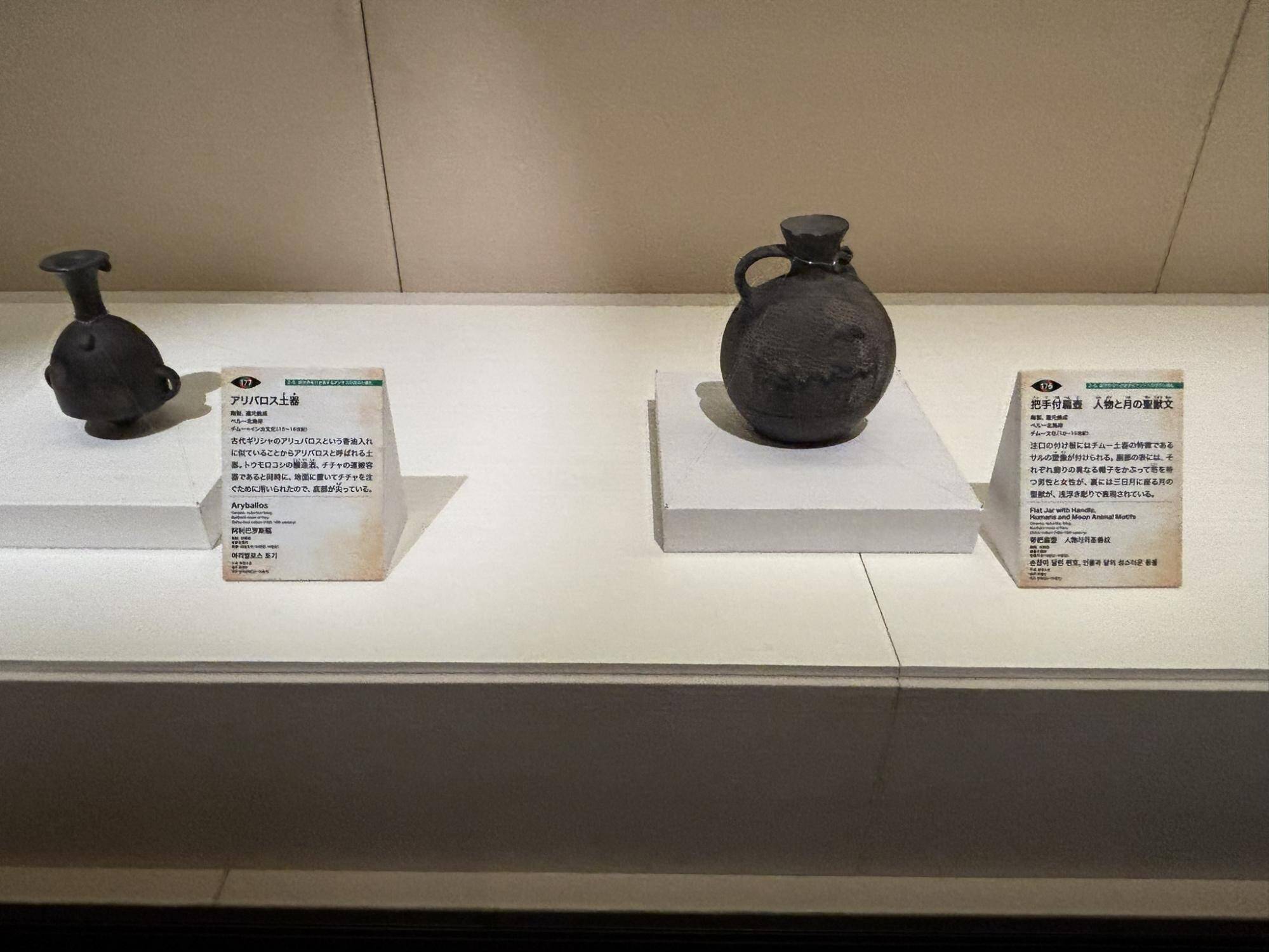

左にあるのが「アリバロス土器」で古代ギリシャの香油入れ「アリバロス」に似ているのでその名前がついたとのこと。右は「杷手付扁壺の人物と月の聖獣文」と書いてありました。古代アンデスにもミイラがあるそうですが、エジプトのものとは異なるようです。ミイラひとつをとっても世界中で地域が異なれば扱い方も違う例ですね。

|

|

|

ちょっと懐かしい20世紀のものを展示

今回の展示は古代のもの、文化財級のものだけでなく、比較的最近の20世紀のものも紹介していました。

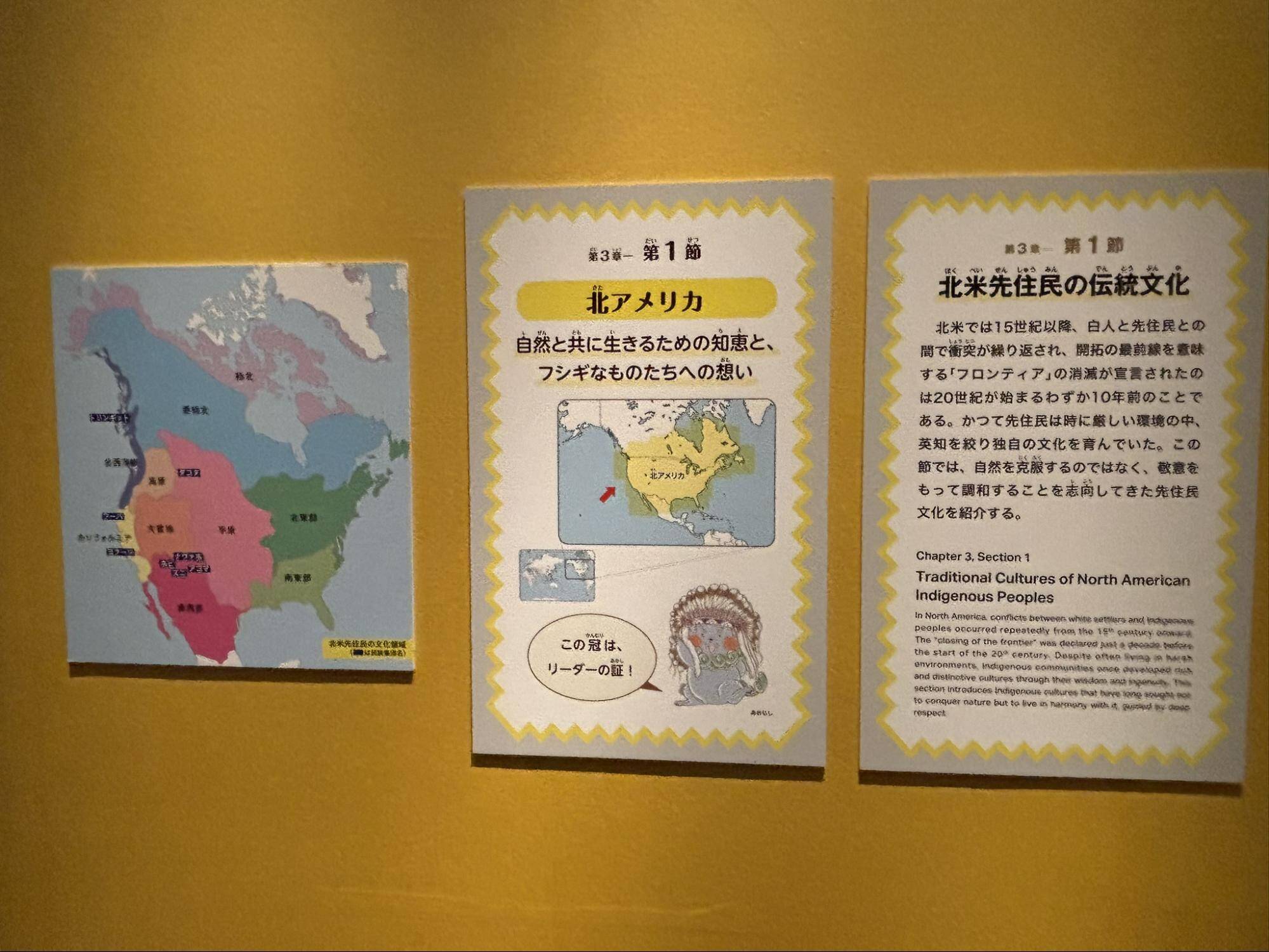

最初は北アフリカです。

これらのものは古いものではなく、20世紀に作られたものばかりです。

この中でカチーナ人形が気になりました。アメリカのアリゾナ州では人間と創造主の中間的な存在の人形です。そしてそれを少女に贈る風習があり、親戚のおじさんからプレゼントされ、貰った少女が遊びながら精霊のことを学びます。

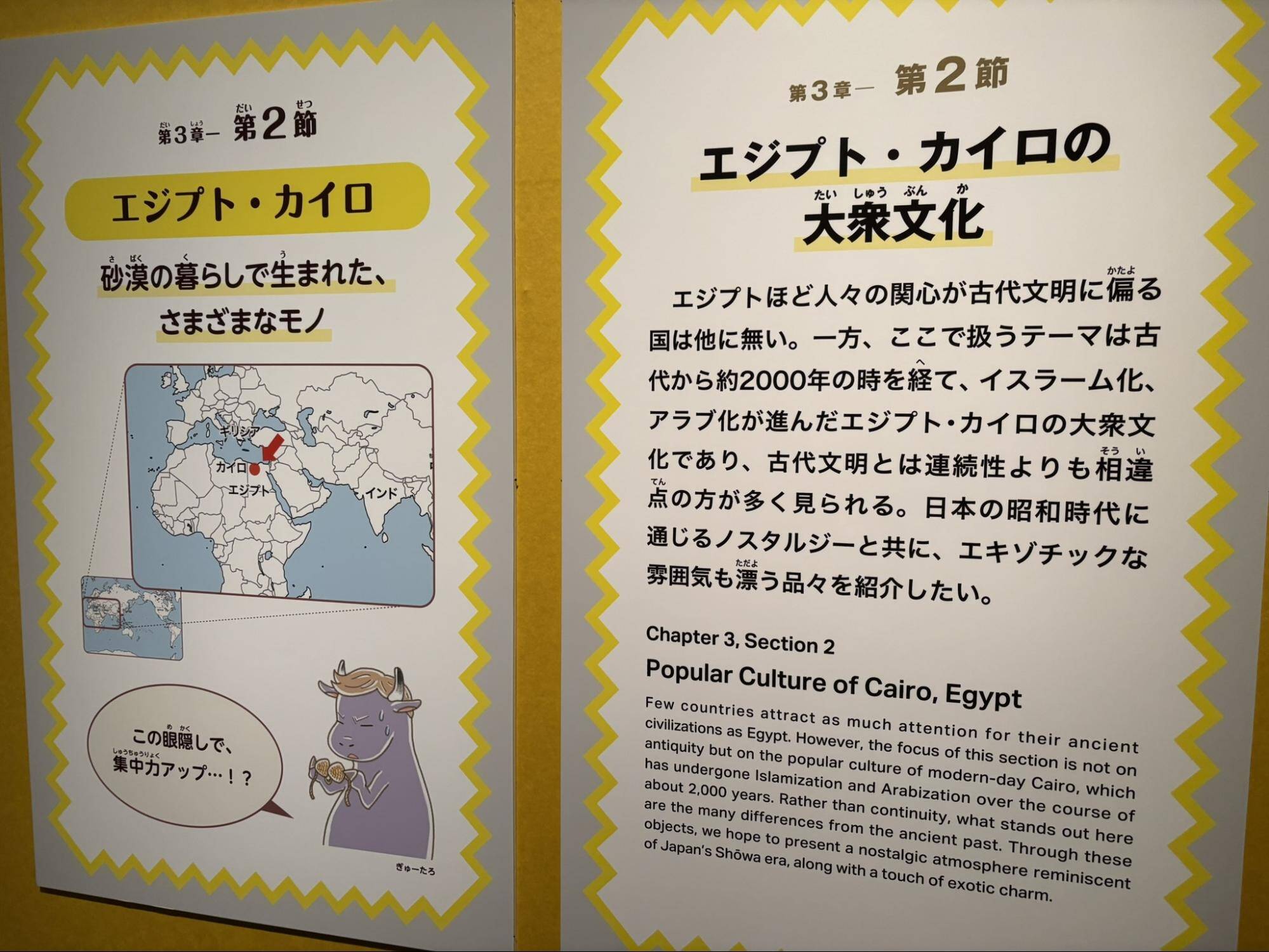

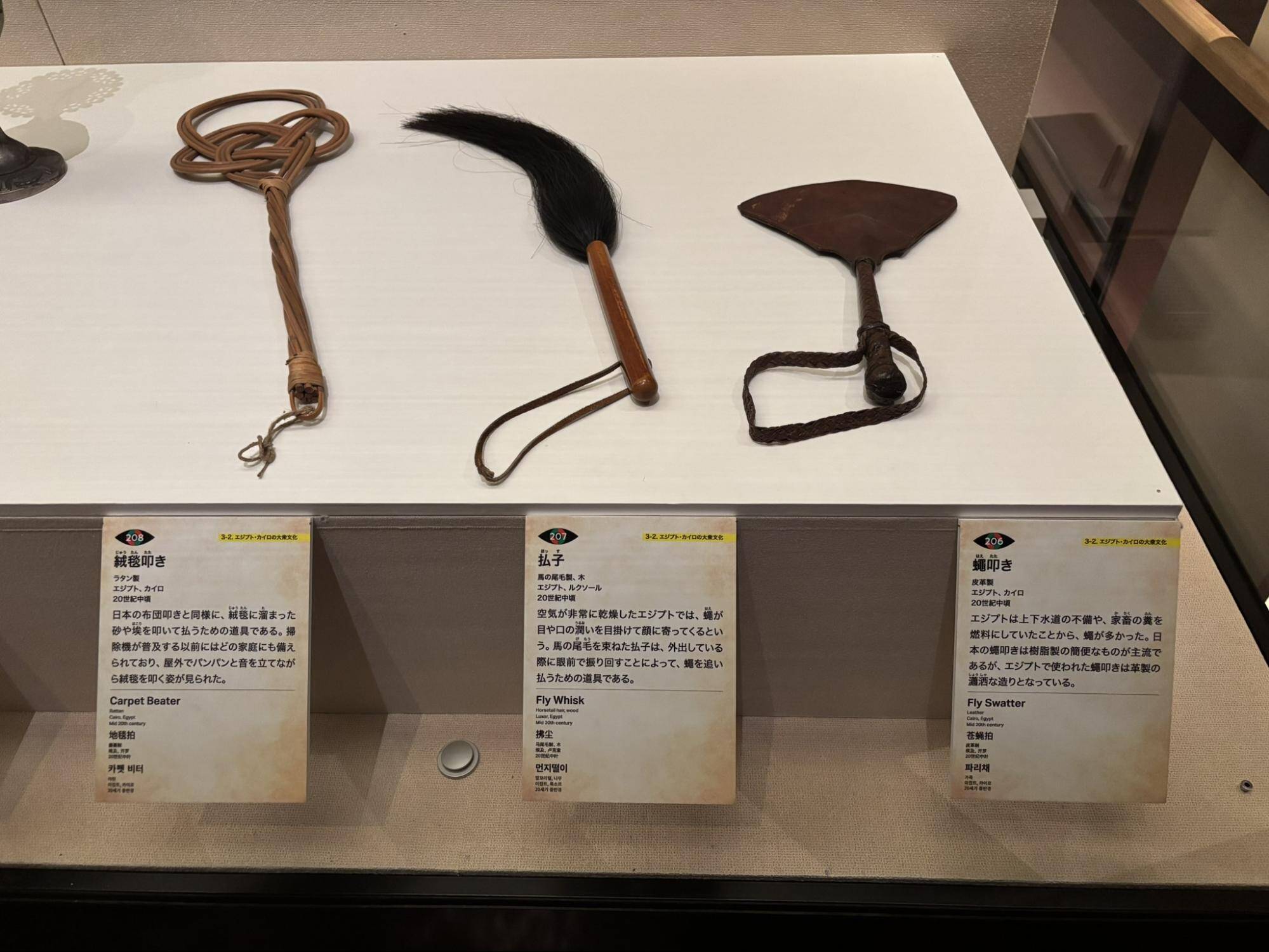

次はエジプトです。カイロの大衆文化で、ここでも20世紀のものを展示しています。

右から蠅叩き、払子(ほっす:目や口によって来る蠅を追い払うもの)、絨毯叩きで、これは日本の布団叩きと同じような役割を持っているそうです。

|

|

|

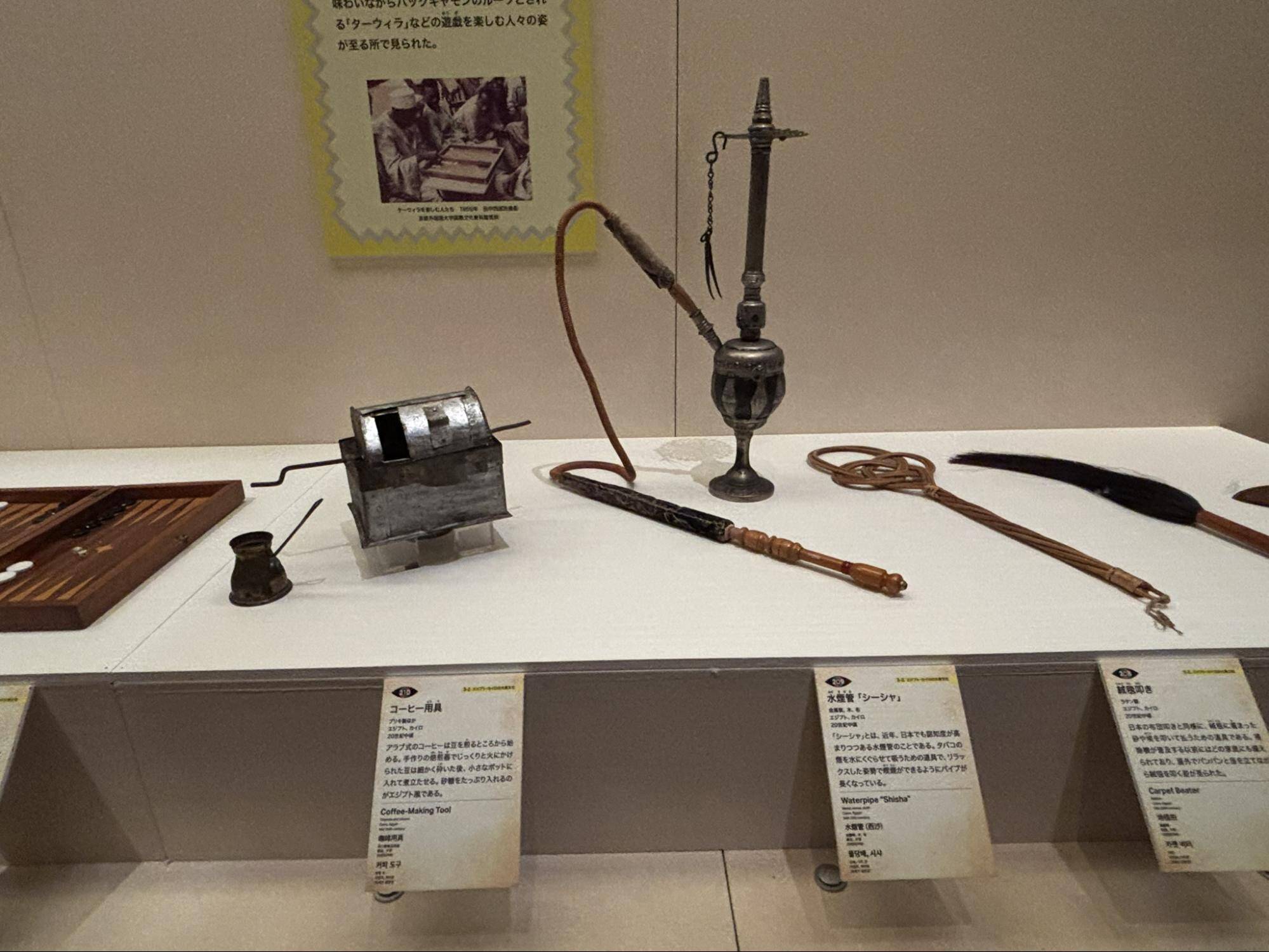

絨毯叩きの左横にあるのが水煙管(シーシャ)です。その横にはアラブ式のコーヒー用具と今でも使われていそうなものですね。

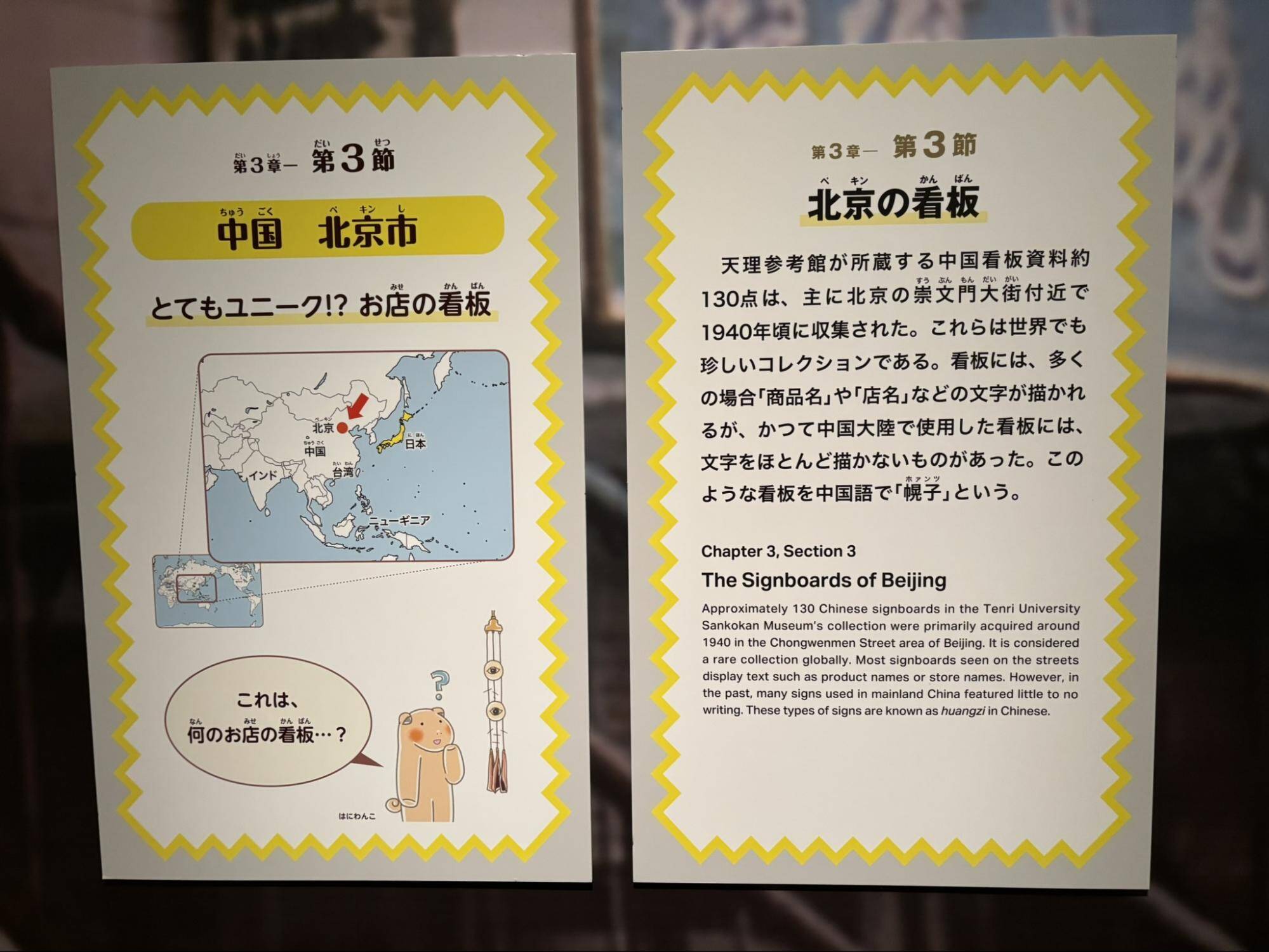

最後は北京の看板です。

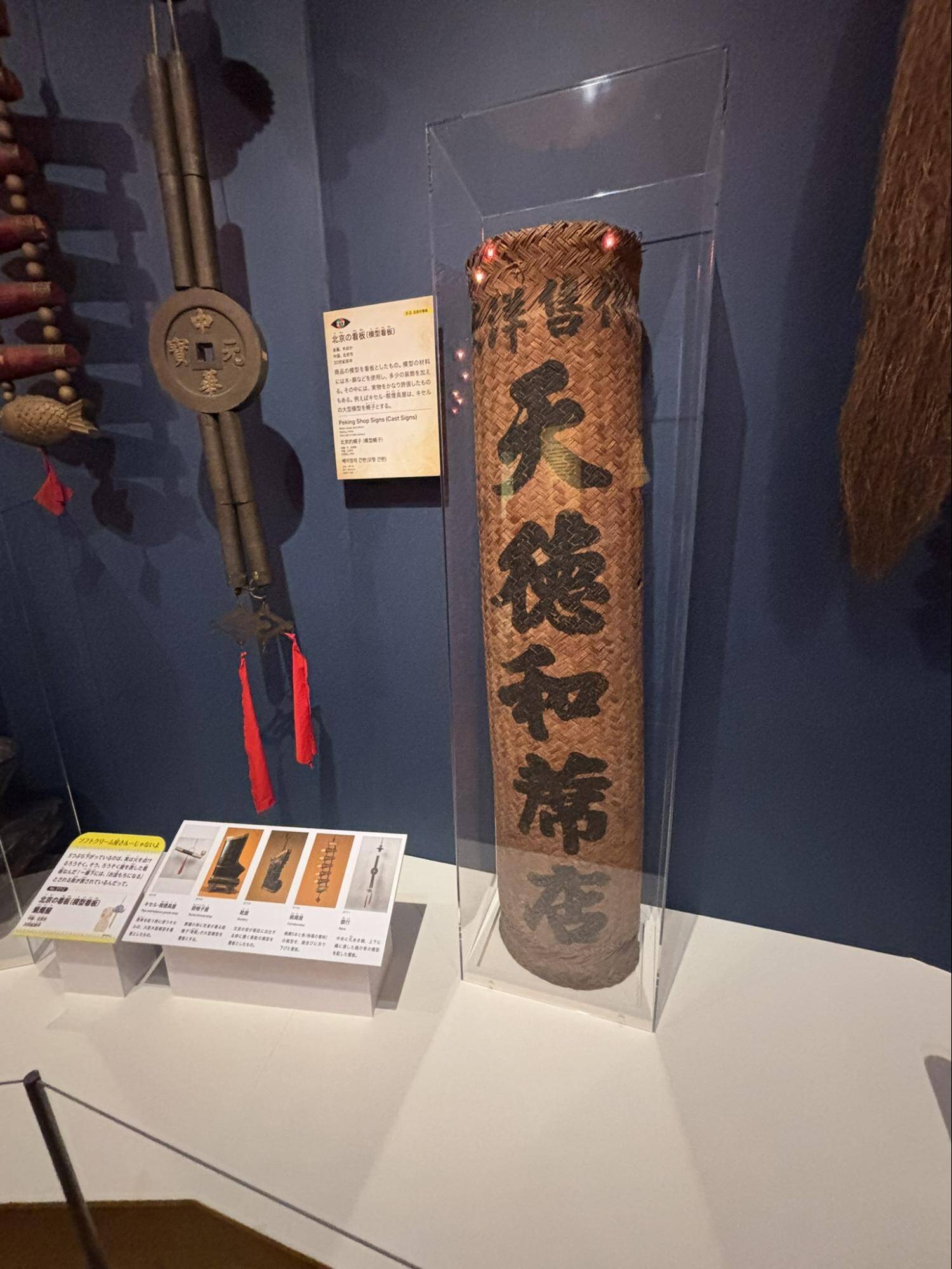

こちらです。いろんなものが吊るされていますが、すべてかつての北京の街で掲げられていたという店の看板とのこと。

中には文字が書かれているものがあります。

ということで、非常に多くの作品を拝見しました。世界各地の様々な時代の展示物があったので、知識で「おなかいっぱい」という感じでした。まさに万博ミュージアム!

|

|

|

今回はすべてのものに写真撮影が可能ということで、紹介しているもの以外にも数多く撮影したのですが、その中でも気になるものを抜粋しました。

奈良国立博物館

住所:奈良県奈良市登大路町50

※特別展「世界冒険の旅―美と驚異の遺産―」の展示は9月23日まで(9月16日は休み)

料金:一般1,800円、当日高大生1,300円(当日)

時間:9:30~17:00

アクセス:市内循環バス外回り「氷室神社・国立博物館」下車すぐ、近鉄奈良駅から徒歩15分、JR奈良駅から徒歩30分

|

|

|