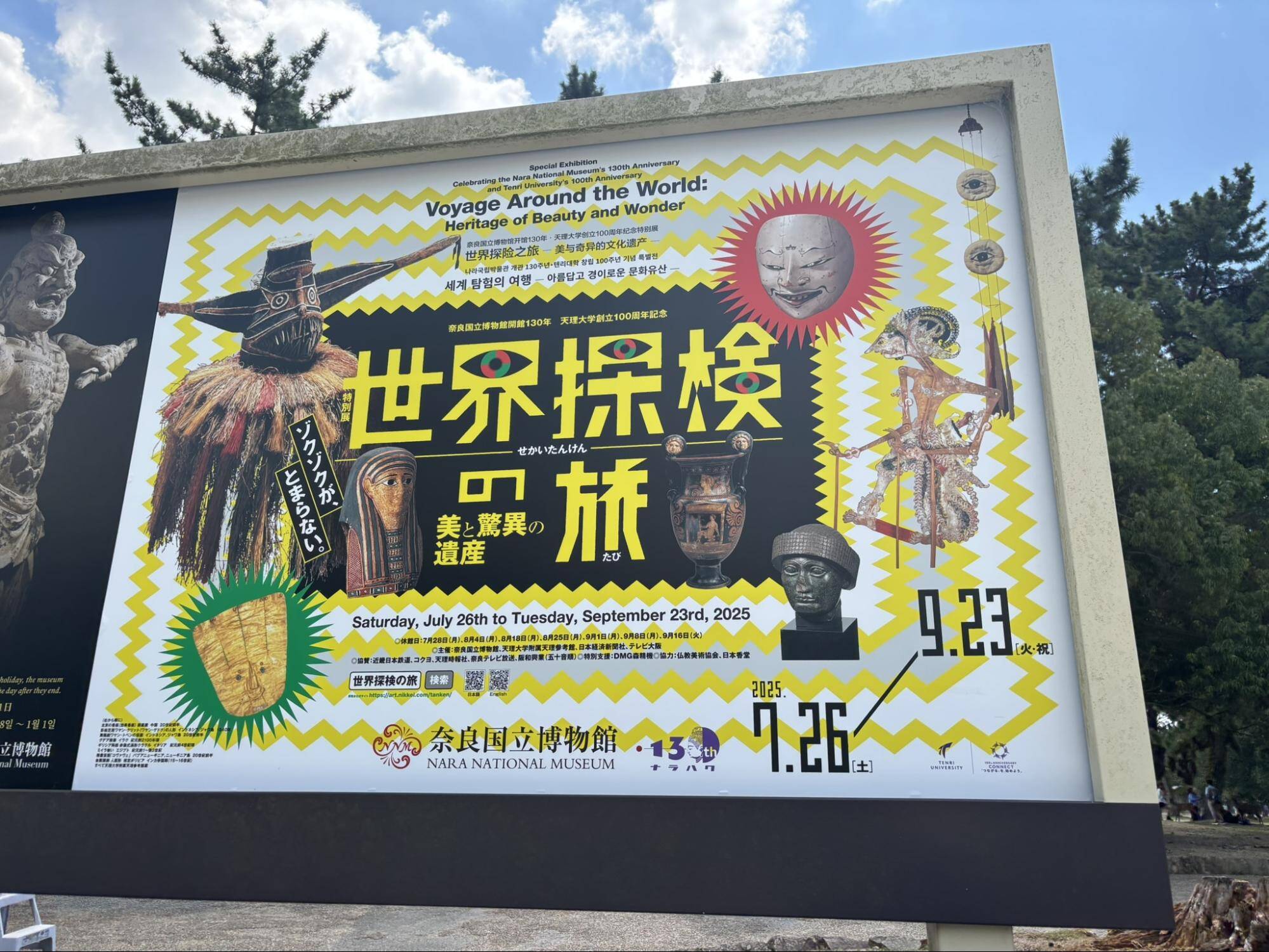

9月23日まで開催されている奈良国立博物館の「世界冒険の旅」の鑑賞に行ってきました。結論を言えば、世界のあらゆる地域の展示物があるためか、大阪万博のミニミニ版のように疑似旅行体験をしている気分でした。

奈良国立博物館は、いつも大行列が出来るほどの展覧会に行くことが多かったのですが、今回は国宝などの展示ではないためか、会場の東・西新館にはスムーズに中に入れました。

入場者が少ないのは、世界探検旅という企画展の名称が少しわかりにくいのかと思いましたが、内容的にとても価値のある内容でした。もう終盤ですが9月23日(火・祝)まで行われているので、これをご覧になって興味を持たれた方は実際に博物館で実物をじっくり眺めてください。

摩訶不思議アワーとあります。とても気になりますね。また俳優の大沢たかおさんが音声ガイドナビゲーターに就任しているそうで、音声ガイドを頼むと大沢さんの声で説明してくれます。

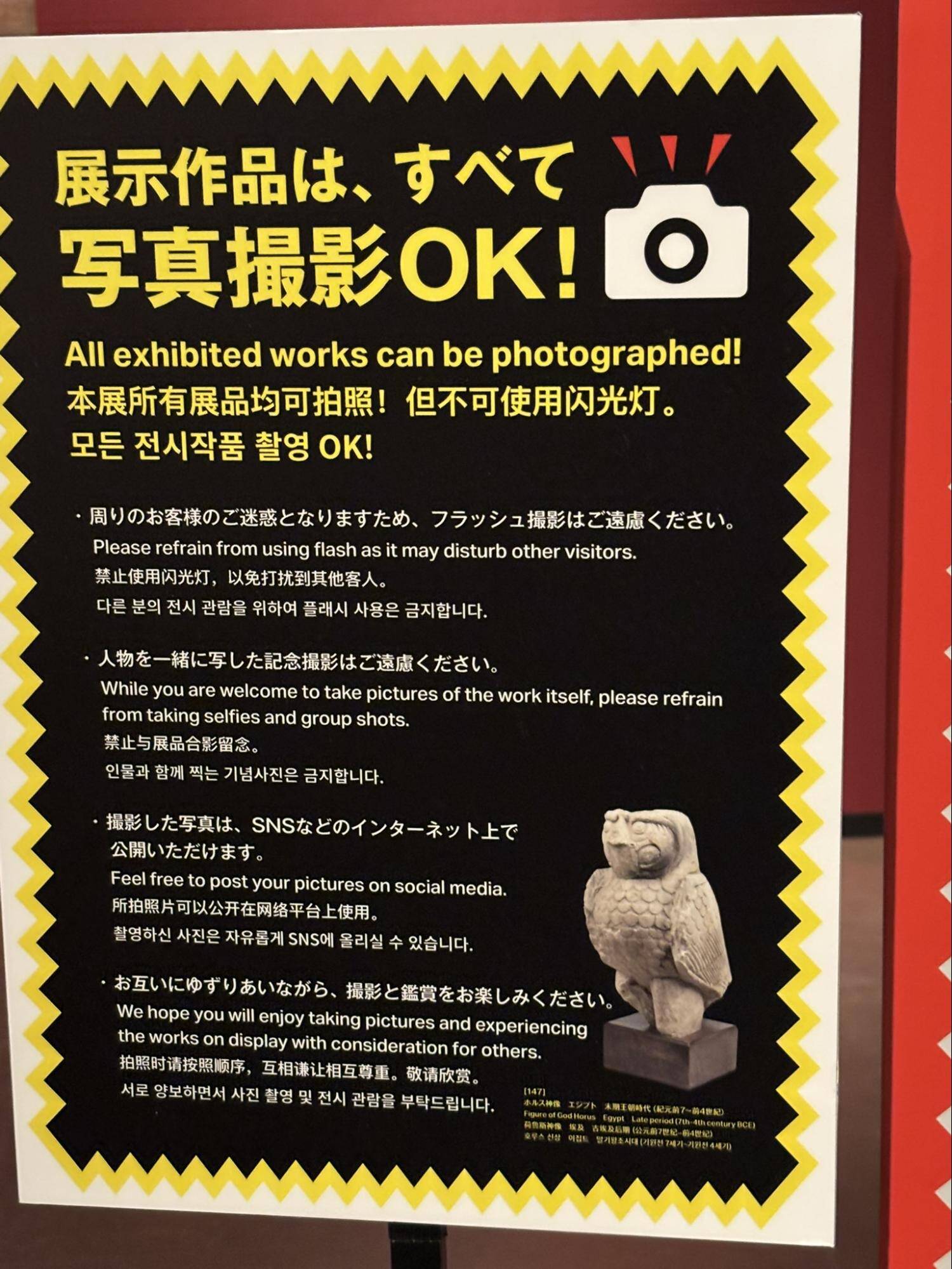

嬉しいことに写真撮影がokです。それも全てというのはすごいですね。

そのため多くの展示物を撮影しました。第一会場から入ってみましょう。

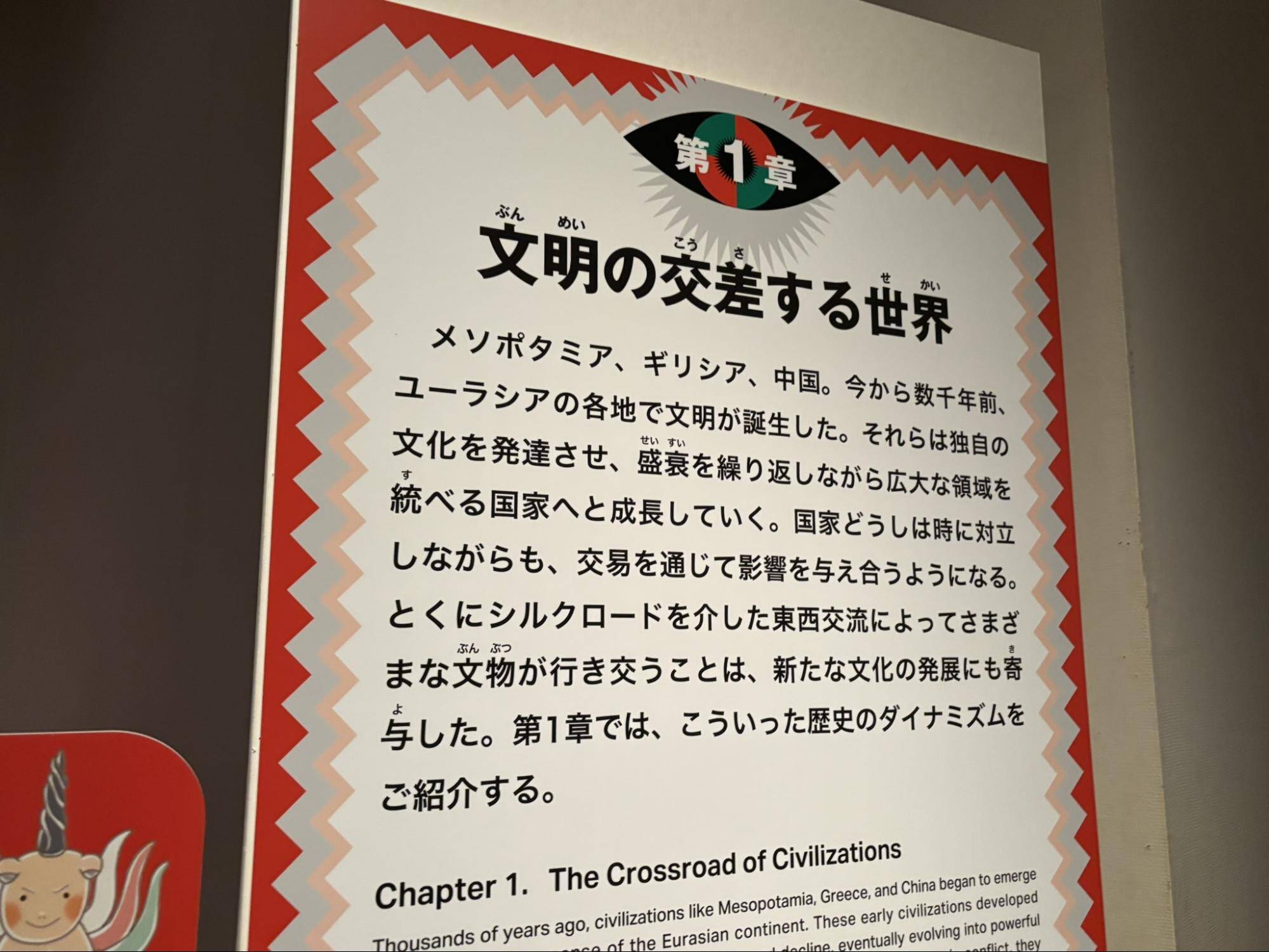

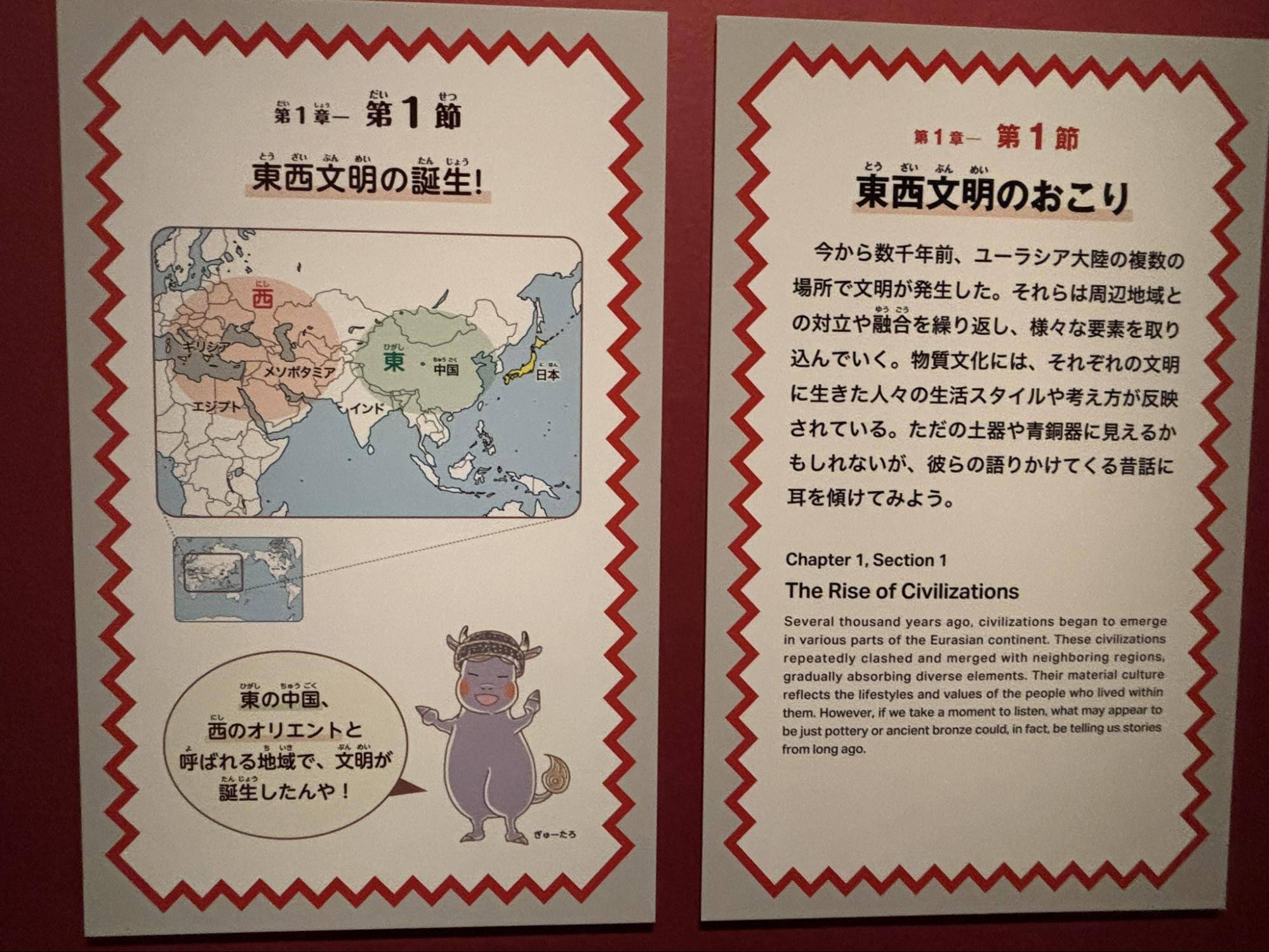

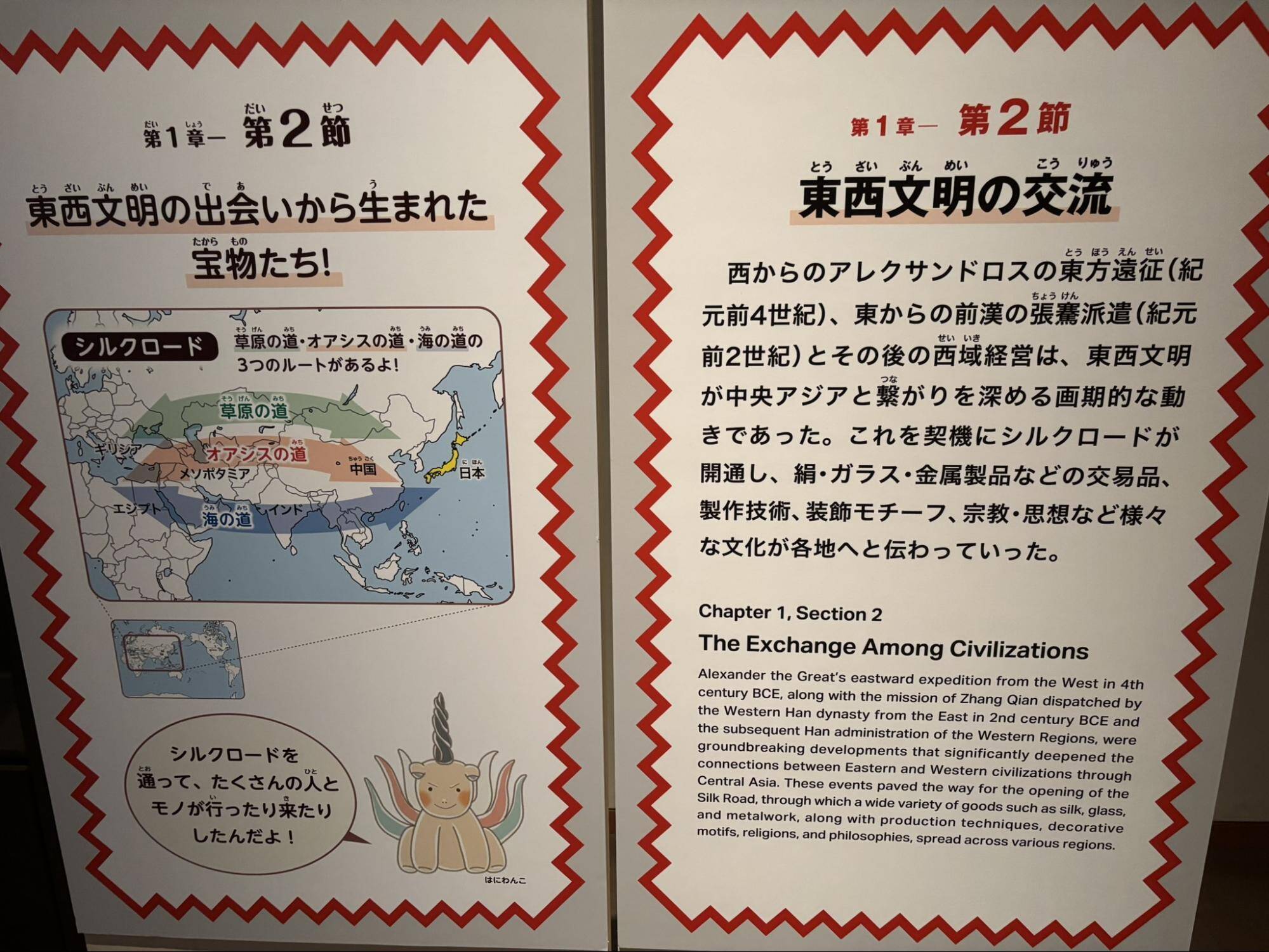

文明の交差する世界と書いてあります。古代の文明やシルクロード に関する展示のようです。

|

|

|

世界各地の古代遺跡の数々!東西文明の誕生

最初は東西文明の誕生から。

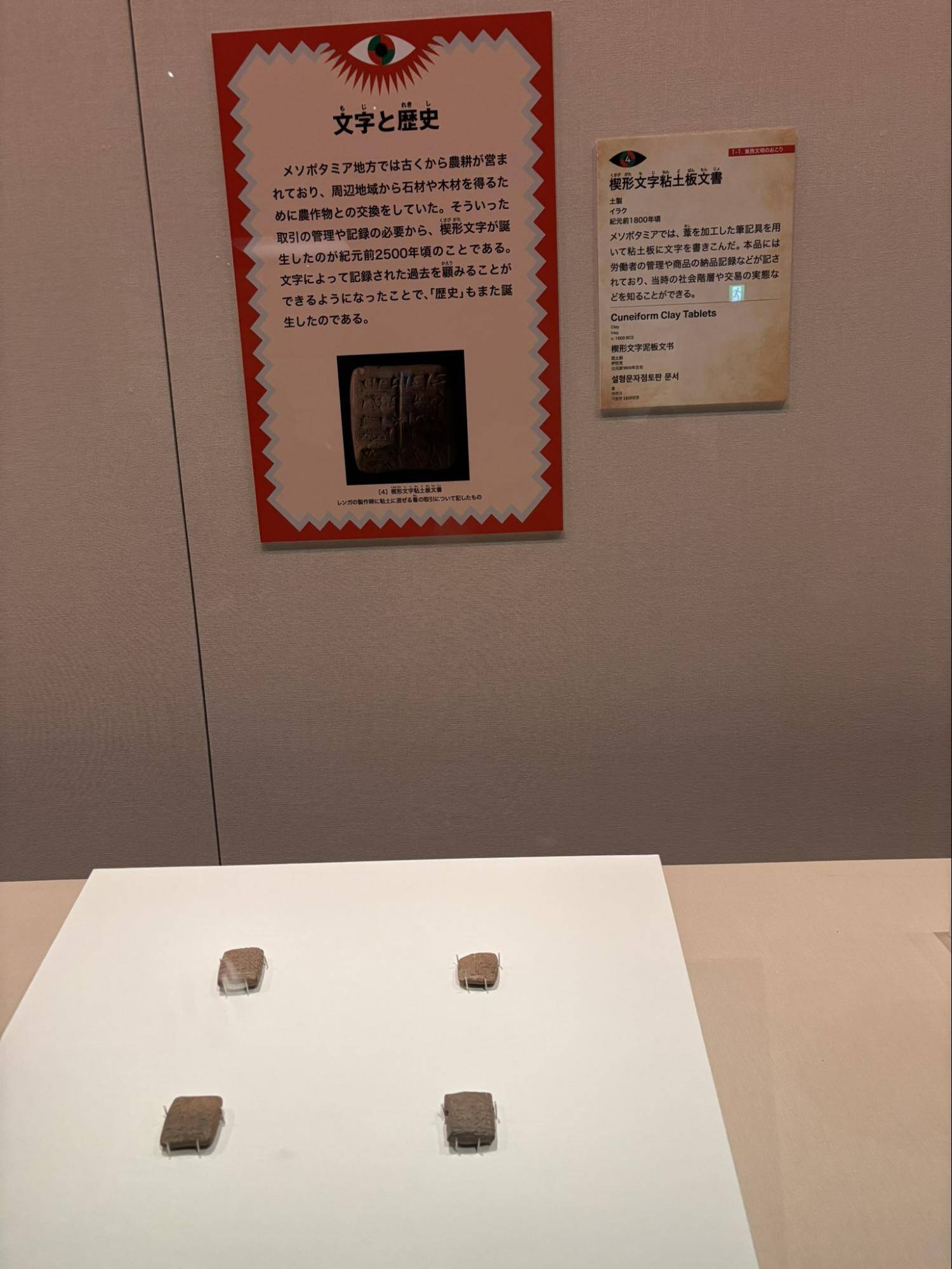

こちらはメソポタミアの文字に関する展示物です。

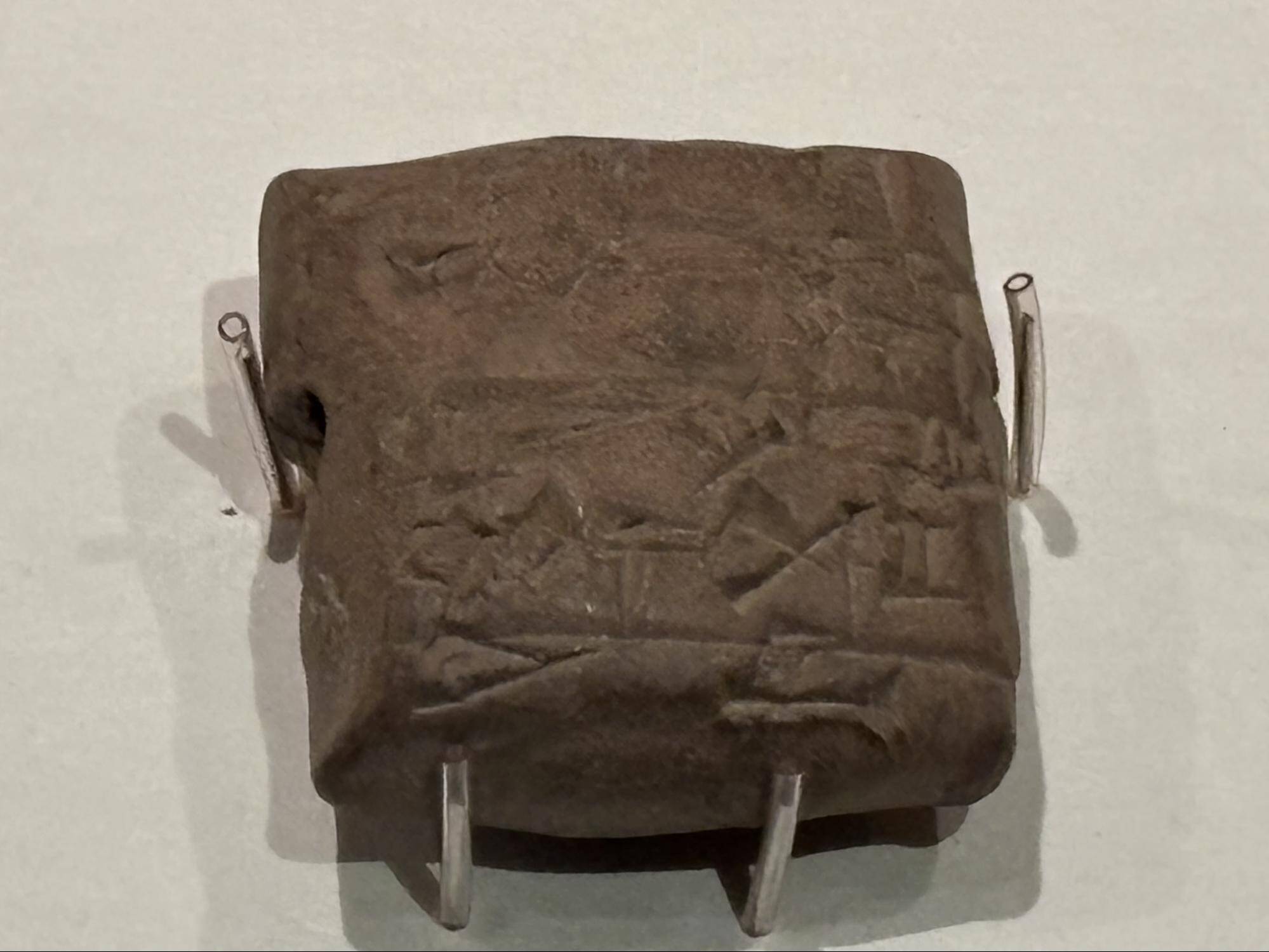

展示物を拡大しました。確かに文字のようなものが刻まれています。

シリアの地母神像です。日本の土偶のようにも見えます。

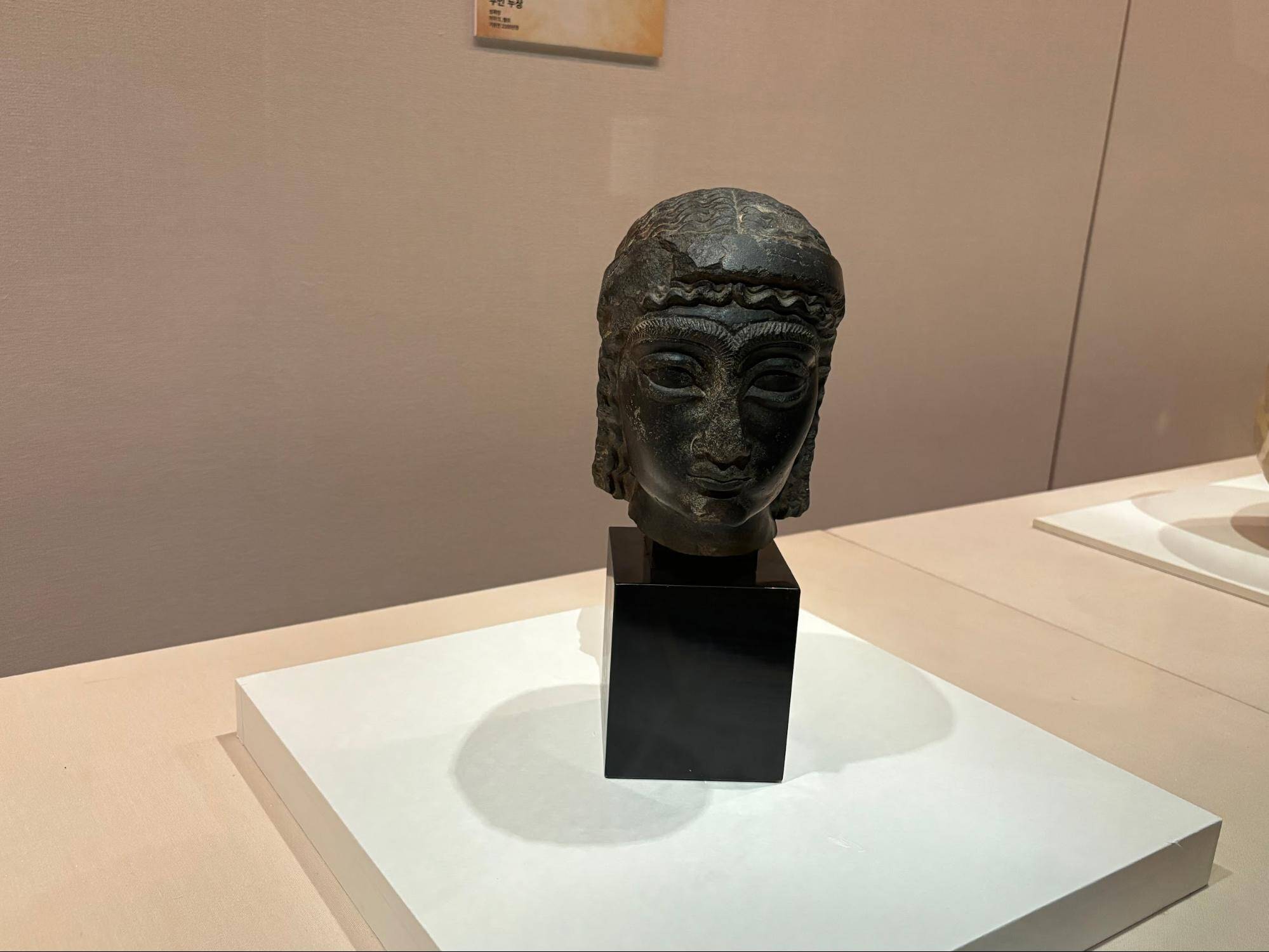

イラクの婦人頭像です。紀元前2100年と言うことは、なんと4100年前になりますね。説明では等身大ということでとても珍しいそうです。

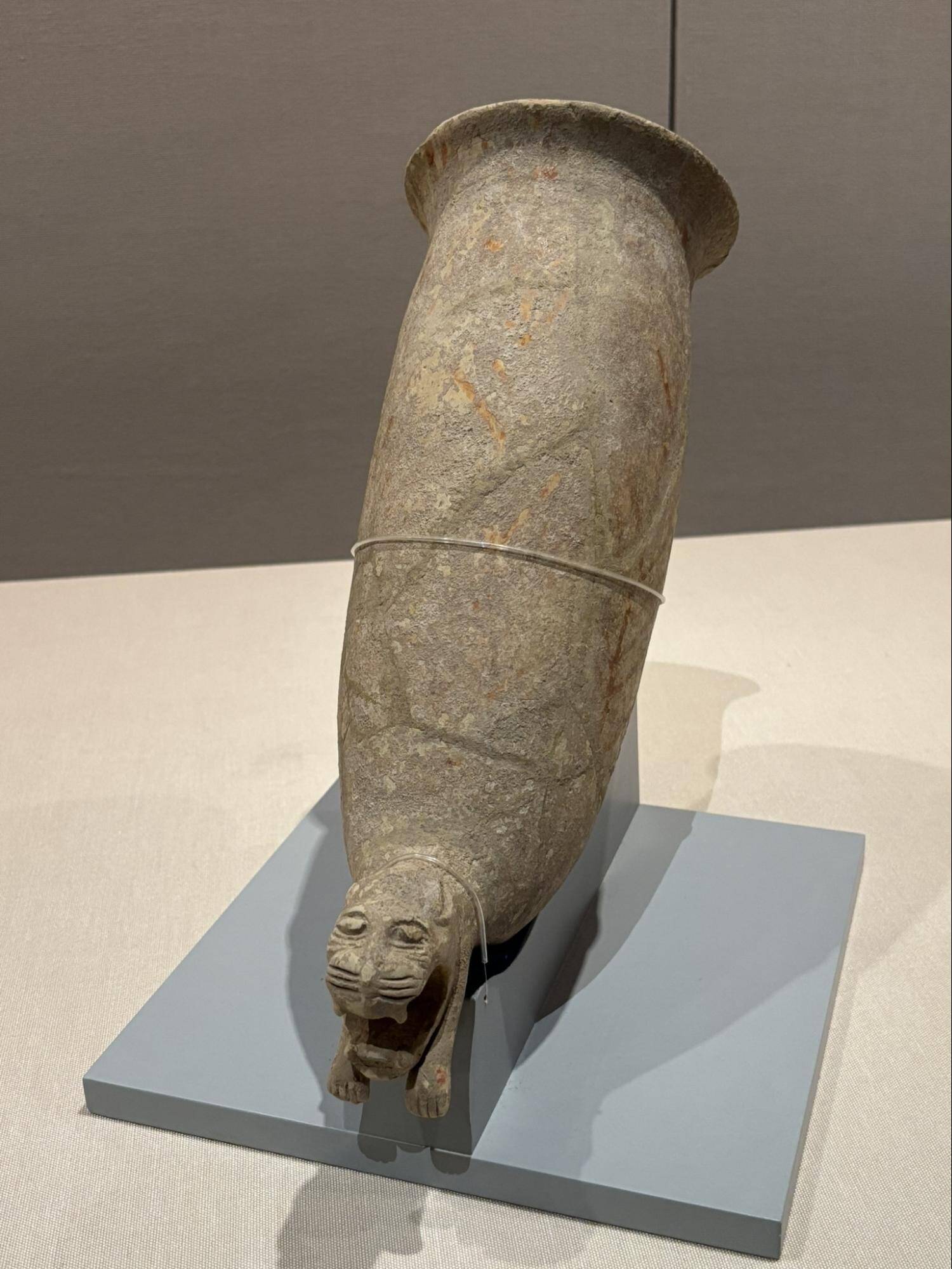

こちらは山羊前駆飾角杯形リュトンです。わかりやすい説明つきです。

リュトンとは、何かと思って調べると、古代ペルシャやギリシャで使われていた器の一種とのこと。個性的な形をしています。楽器のようにも見えます。

陶磁芸術の極みということで、紀元前7世紀の陶器の説明です。複数の色を使って作られた壺、2700年くらい前にこんなに素敵な陶器があるというのも驚きです。

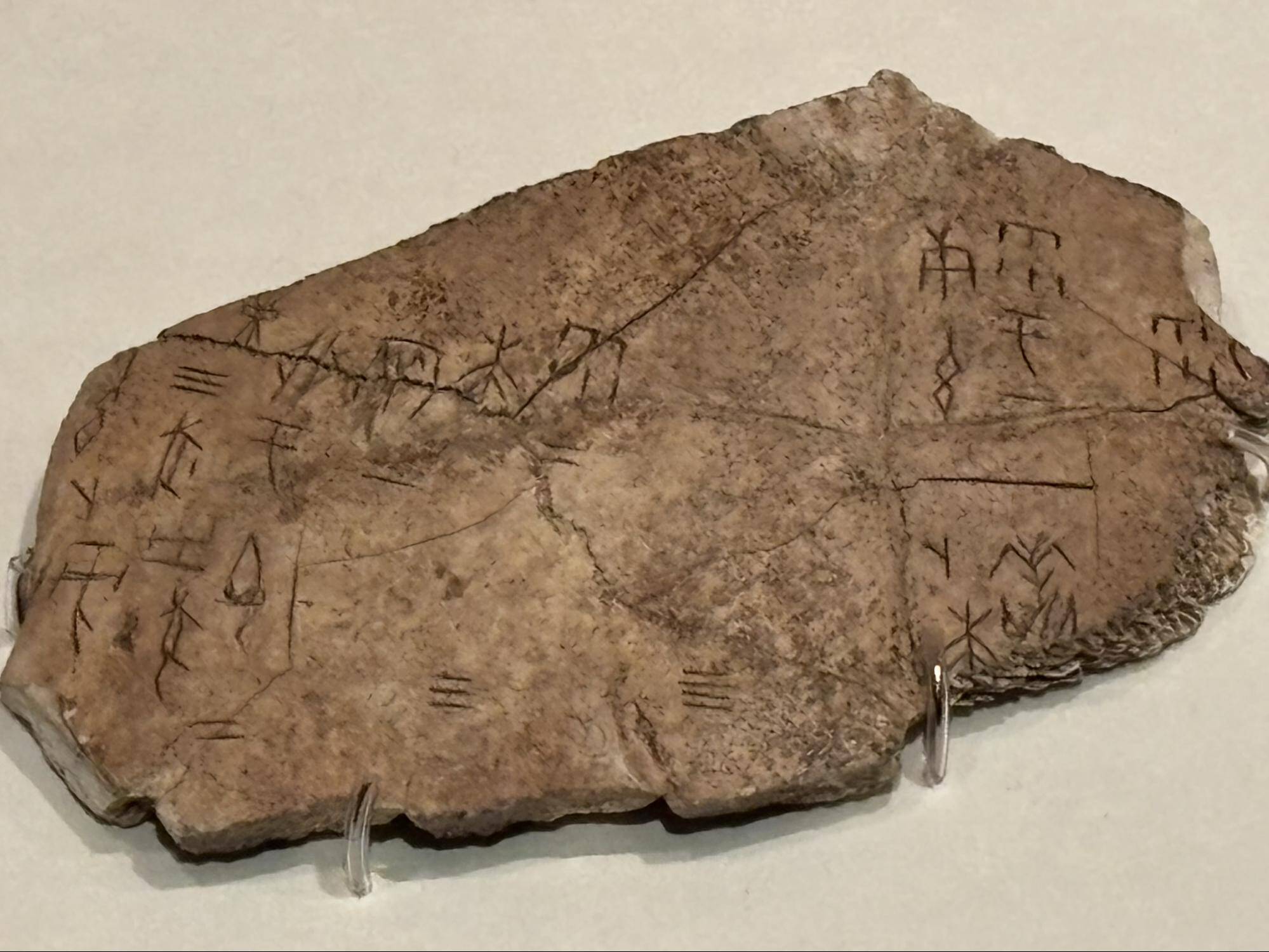

こちらは古代の文字の展示です。

| 「PR」 | 「PR」 |

拡大すると文字が刻まれているのがわかります。象形文字のような物がいくつも見えます。漢字の元となった、卜骨(ぼっこつ)、卜甲(ぼつこう)です。

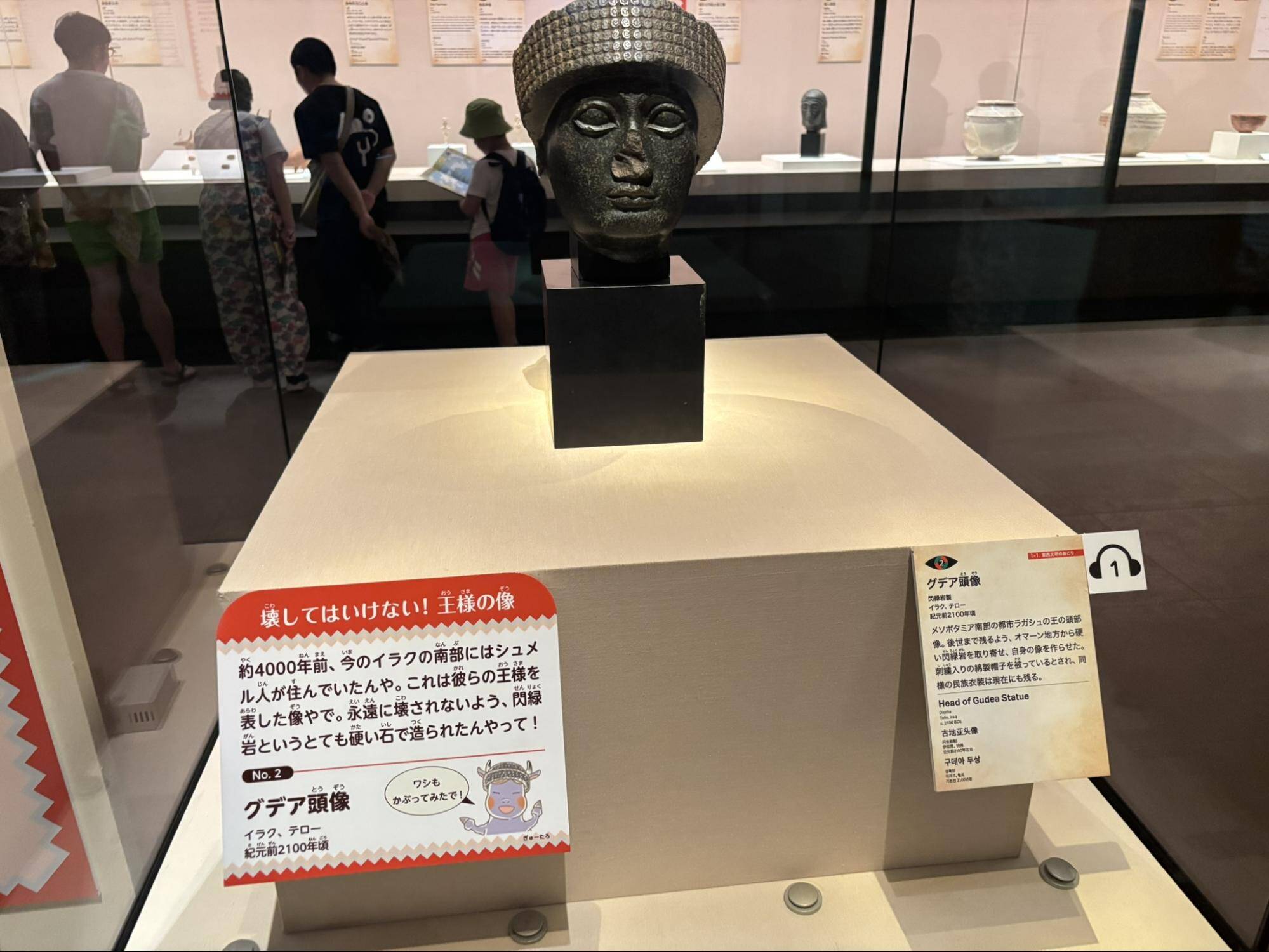

次にシュメルの王についての説明です。ただ展示物が置いてそこに小さな説明があるだけでなく、突如インパクトある大きな説明文があるのが良いですね。そしてこちらがシュメル王の像とのこと。こちらはグデア頭像で、グデアとは「呼びかけられし者」という意味があります。壊されないように硬い石で作られているとのこと。確かに4000年が経過した現在でも壊れることなく展示されていました。

古銭の展示もあったのですが、銭そのものではなく、銅范(どうはん)という銭を作るための鋳型です。これは初めてみました。

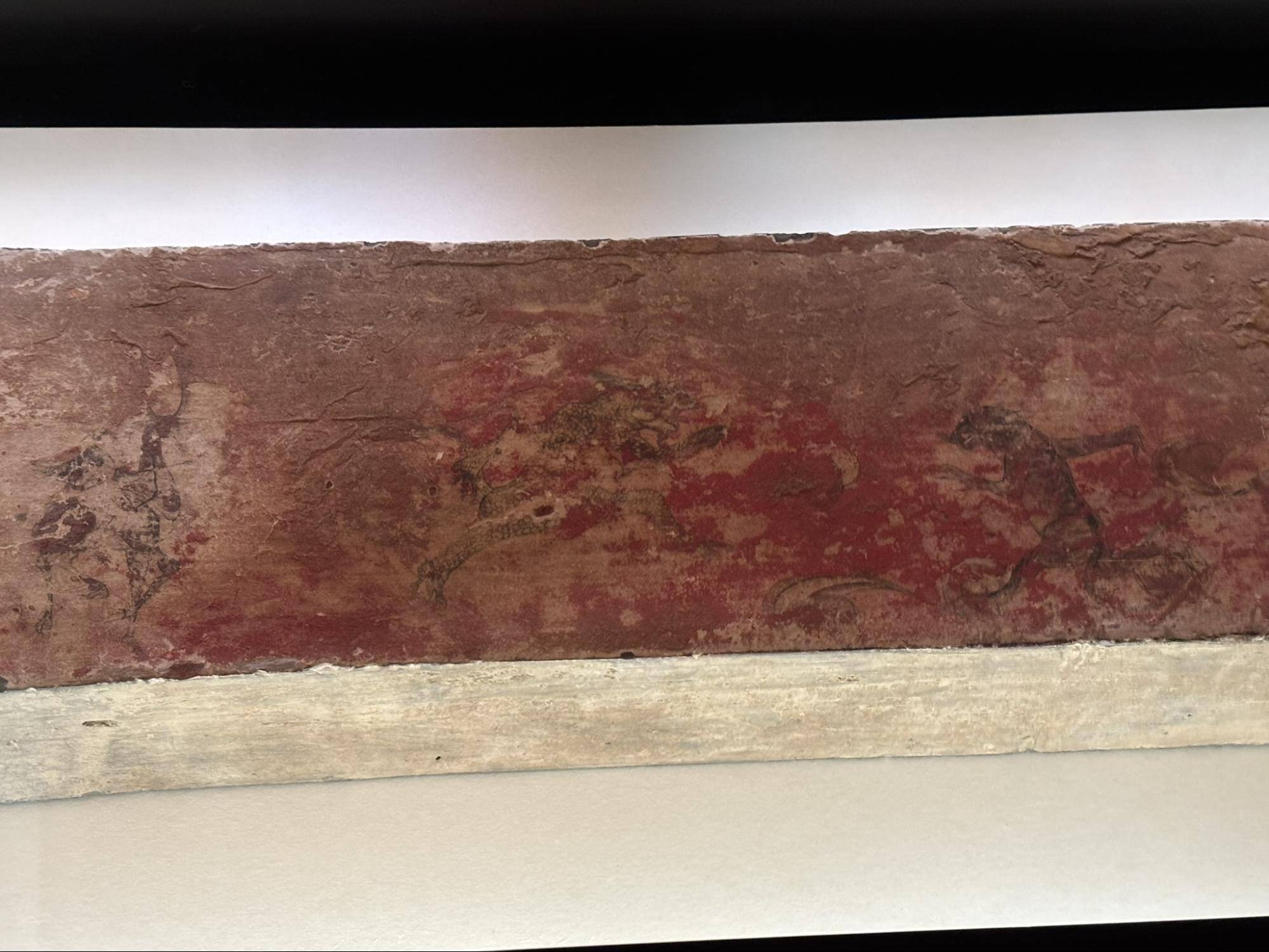

こちらは神仙世界を描いたという壁画の一部とのことで、空洞になっている大型のレンガに描かれたとのこと。よく見ると描かれているものが何となくわかり、思ったよりもよく原型が残っているようです。

|

|

|

シルクロードが活躍した!東西文明の交流

第1部では東西文明が怒った直後のものをそれぞれ紹介していましたが、ここからは東西文明が交流してからの宝物を紹介していました。

シルクロードの話題が中心ですが、こちらの隊商のラクダは見たことがある気がします。

こちらは紀元前の頃のガラスということで、この時代に生産方法が確立されて大量生産ができるようになったそうです。カラフルなデザインのガラスの破片が展示してあります。破片でも美しいと感じたので、現物だともっと素敵だったのかもしれません。

次は、息を吹き込んで作られたガラス製品のようです。吹き込むのは今でも行っているようなので、そうであれば1世紀の頃からの伝統となりますね。古代ローマのガラス製品が展示してありました。今の時代まで割れやすいガラス製品が残っていることに驚きました。

またこちらもなかなか面白いと思いました。イスラームの陶器を紹介しているのですが、陶器のデザインや形が、東、つまり中国から伝わったと考えられるとのこと。

こちらがその大本といえる唐の三彩器です。先ほどのイスラーム陶器と見比べても似ていますね。すぐ隣で展示しているので見比べられるのが良いです。

|

|

|

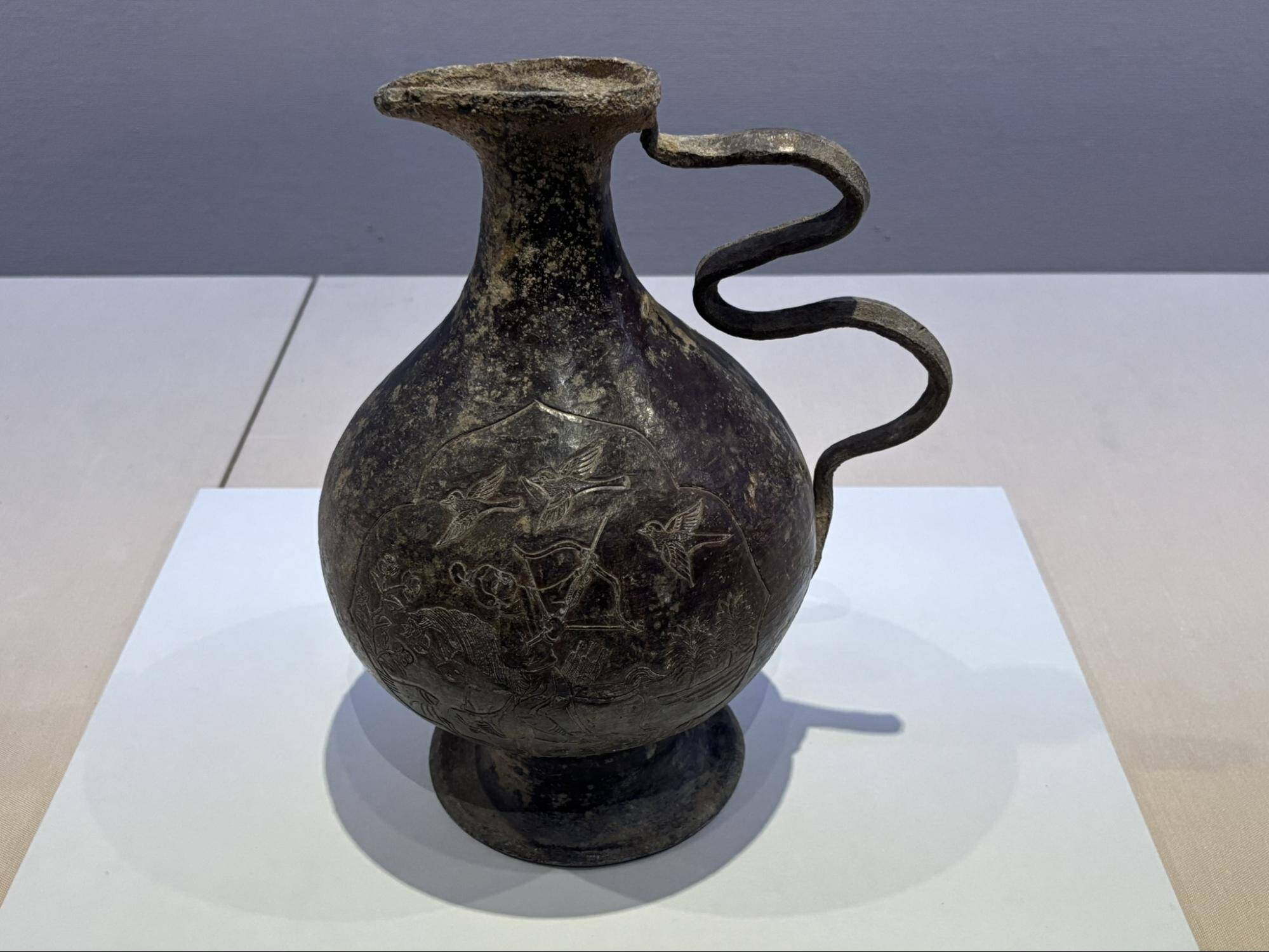

こちらは狩猟文瓶と呼ばれる唐の時代に作られた西域式の水差し形容器(胡瓶)です。改めてみても東西文化が交わった影響のデザインという印象を受けます。シルクロードの文物ですね。

さらに正倉院にある宝物のようにも見えます。公式ページにも「正倉院宝物のルーツが集結している」と書いてありました。

加彩鎮墓獣です。鎮墓獣とは古代中国で悪霊や邪気を祓うために墓を守るために副葬された獣の形をした像で、墓の番人ですね。たしかに、これを見ると外敵もびっくりして逃げ出しそうな威圧感があります。

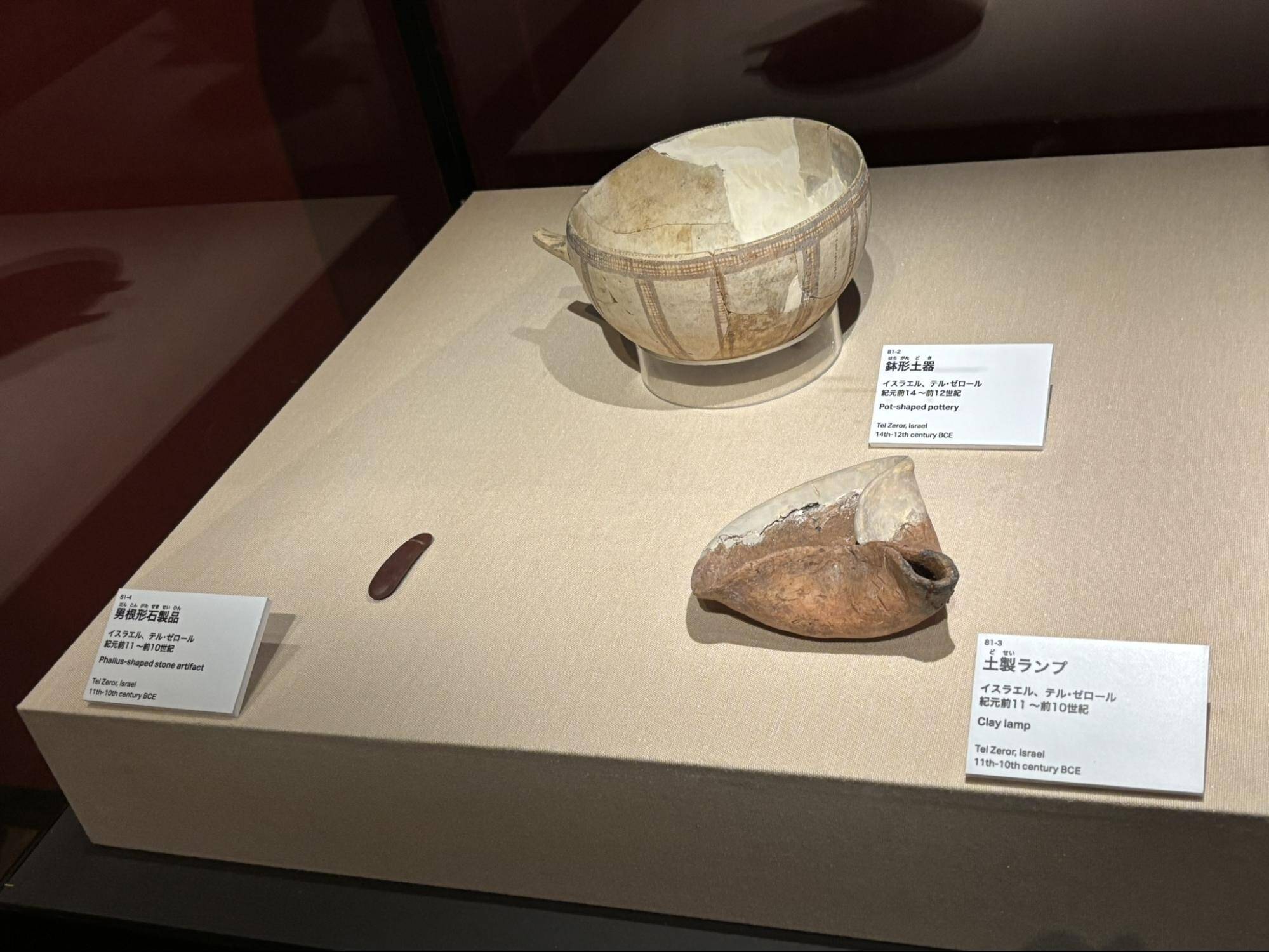

イスラエルのテル・ゼロール遺跡のものです。日本の調査隊が発掘したとのこと。場所を確認するとテルアビブの北側にある地中海に面したイスラエルの古都カエザリアの東約9kmに位置する遺跡なのだそうです。

またこちらは三彩天王です。主に墓の副葬品として作られたそうで、甲冑を身につけ、威厳のある表情で、疫病神(黄土色したもの)などを踏みつける姿に特徴があります。

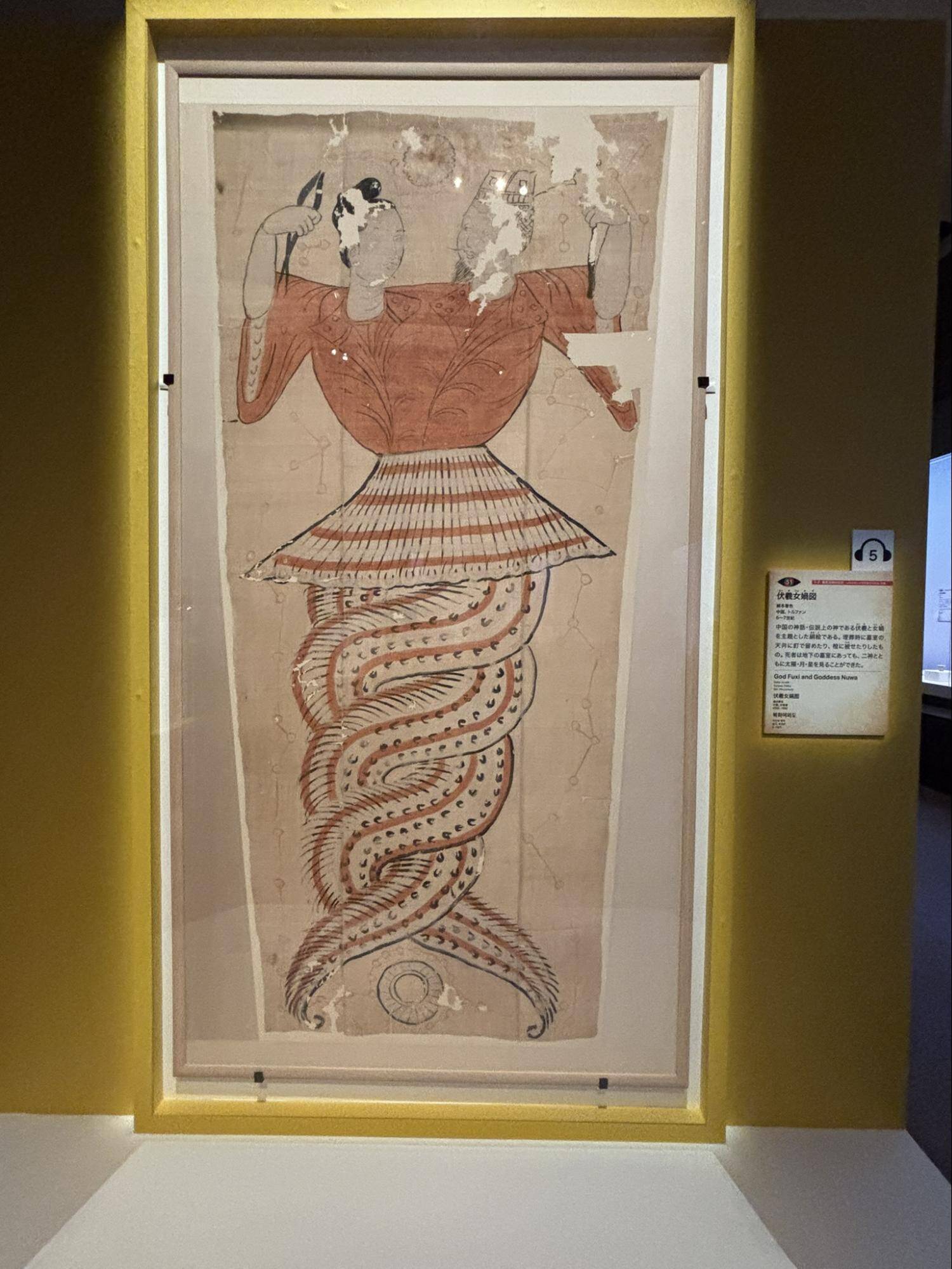

トルファンは中国西北部のシルクロードにあって気になる場所ですが、ここに伏義(ふっき)と女媧(じょか)という中国の古代神話の神々が伝わったとのこと。これは書物などで見たことがあります。中国の建国神話に登場する伝説上の神ですが、この図は埋葬時に使うもののようです。

|

|

|

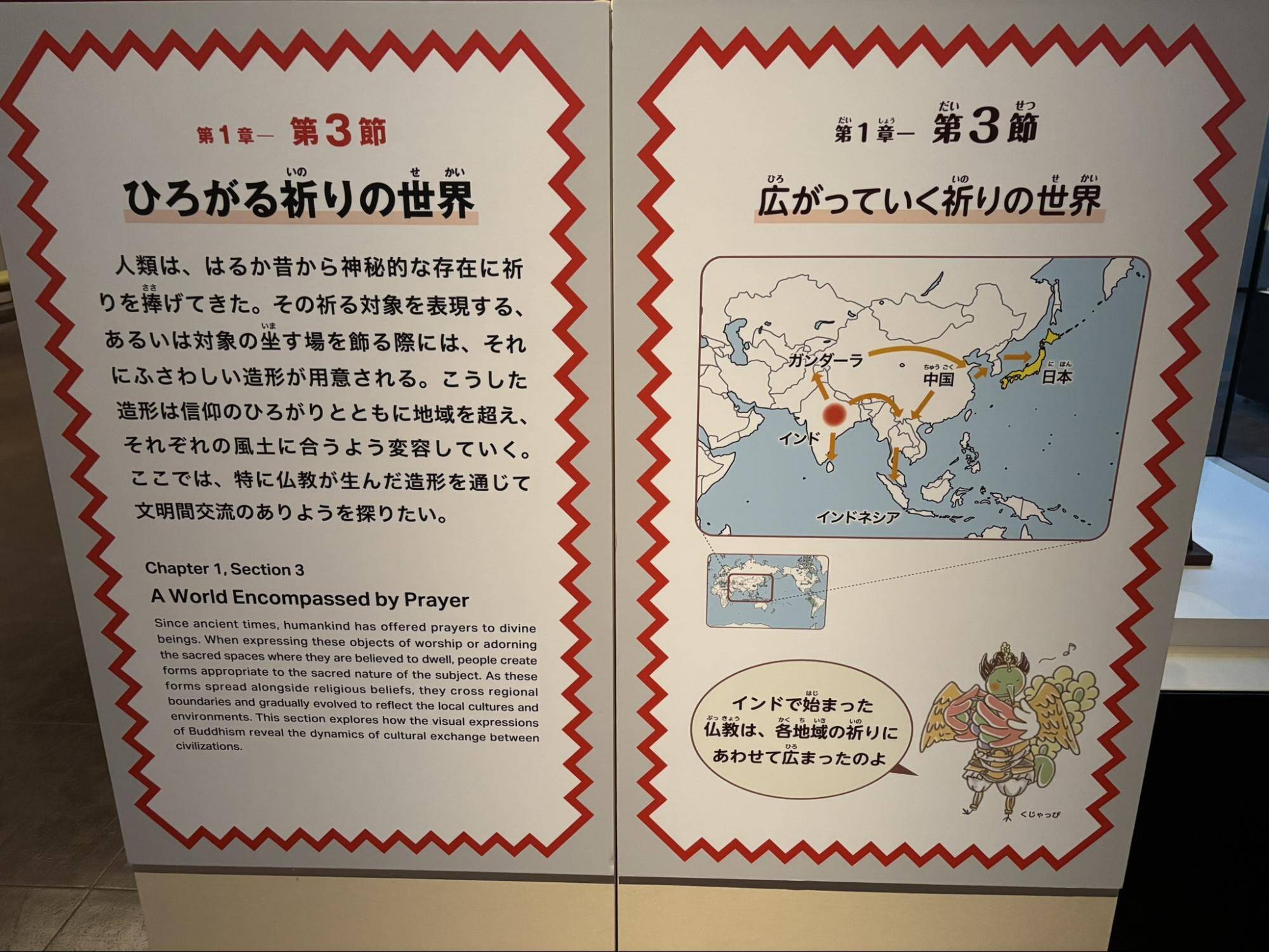

インドから日本へ!広がっていく祈りの世界

第3節は「広がる祈りの世界」ということで、インドで誕生した仏教の伝播で関係する美術作品が展示されています。

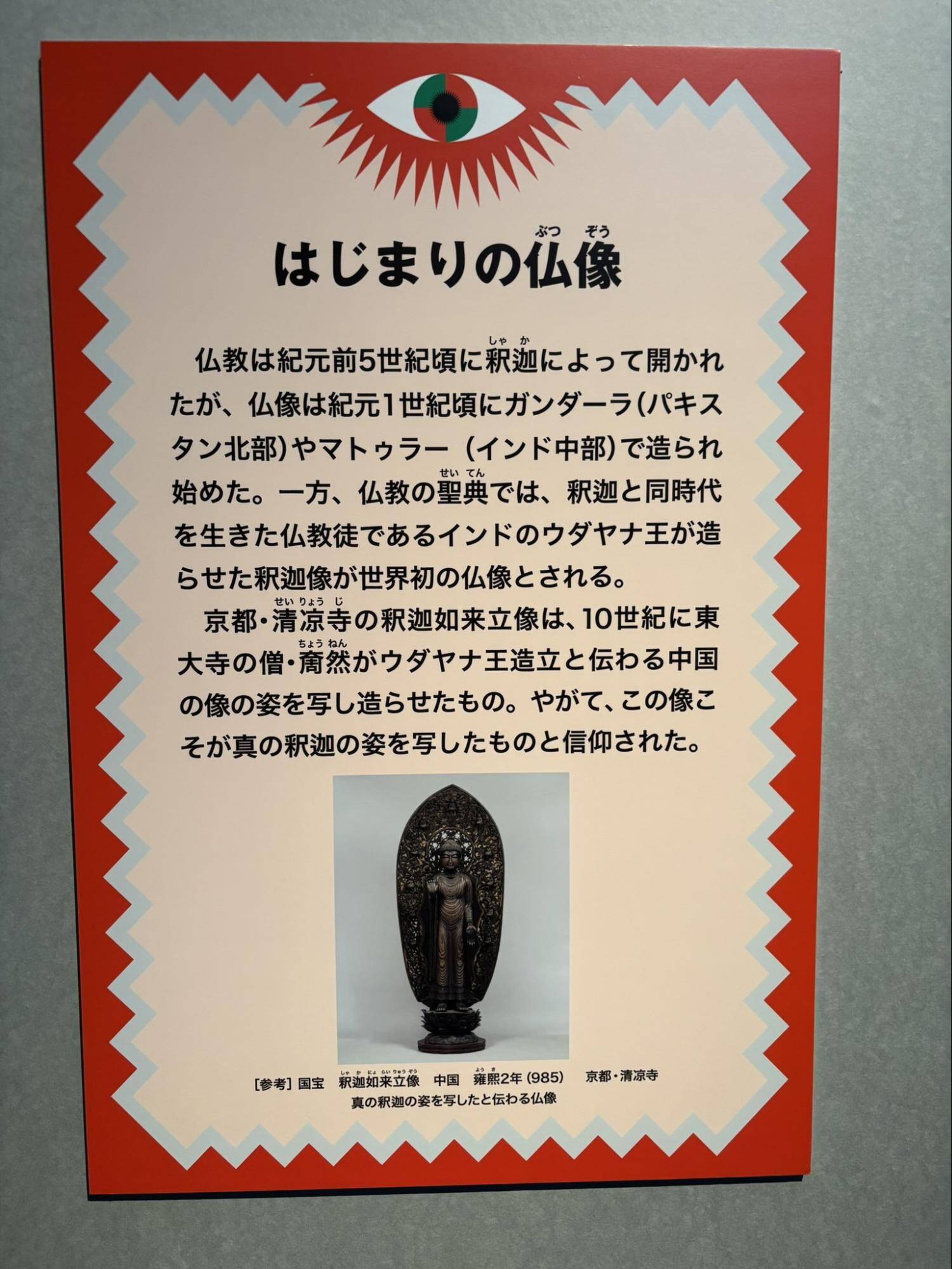

最初の頃の仏教の説明です。京都の清凉寺の釈迦如来像が真の釈迦の姿として信仰されているそうです。仏教が誕生してから日本に伝わるまで1000年以上かかっていますが、ウダヤナ王が作ったとされる世界初の仏像と同じように写して製作された仏像が日本に伝わり、それが今でもあるというのは不思議なものです。

仏教発祥の地とされるガンダーラの仏像です。これは菩薩立像(弥勒菩薩)とのことですが、目からおでこのあたりは日本のものと似ている感じがしますが、全体を見るとずいぶんと雰囲気が異なりますね。説明によると古代のギリシャ・ローマ彫刻に通じているそうです。

シルクロード西域のホータンに源流があるという毘沙門天像。こちらも日本の毘沙門天像とはちょっと雰囲気が違いますね。ちなみに国の重要文化財に指定されている像です。今回の展示物は国宝や重要文化財などに指定されているものがほとんどないのですが、それが逆に撮影が許される環境になったのでしょうね。

こちらはガルーダです。霊鳥でタイやインドネシアでもその名残が見られますが、元々は古代インド神話から来た存在です。ヒンドゥ教の神ヴィシュヌを載せている姿が表現されており、毒蛇を食らう鳥です。そして迦楼羅(かるら)のルーツとのこと。

そしてこれは迦楼羅(かるら)です。ガルーダの横に展示しているので比較できるのが良いですね。翼の形だけを見ると天使のようにも見えます。さて迦楼羅とは何でしょう?仏教の守護神で八部衆の一尊で、さらに千手観音を守護する二十八部衆の一尊です。

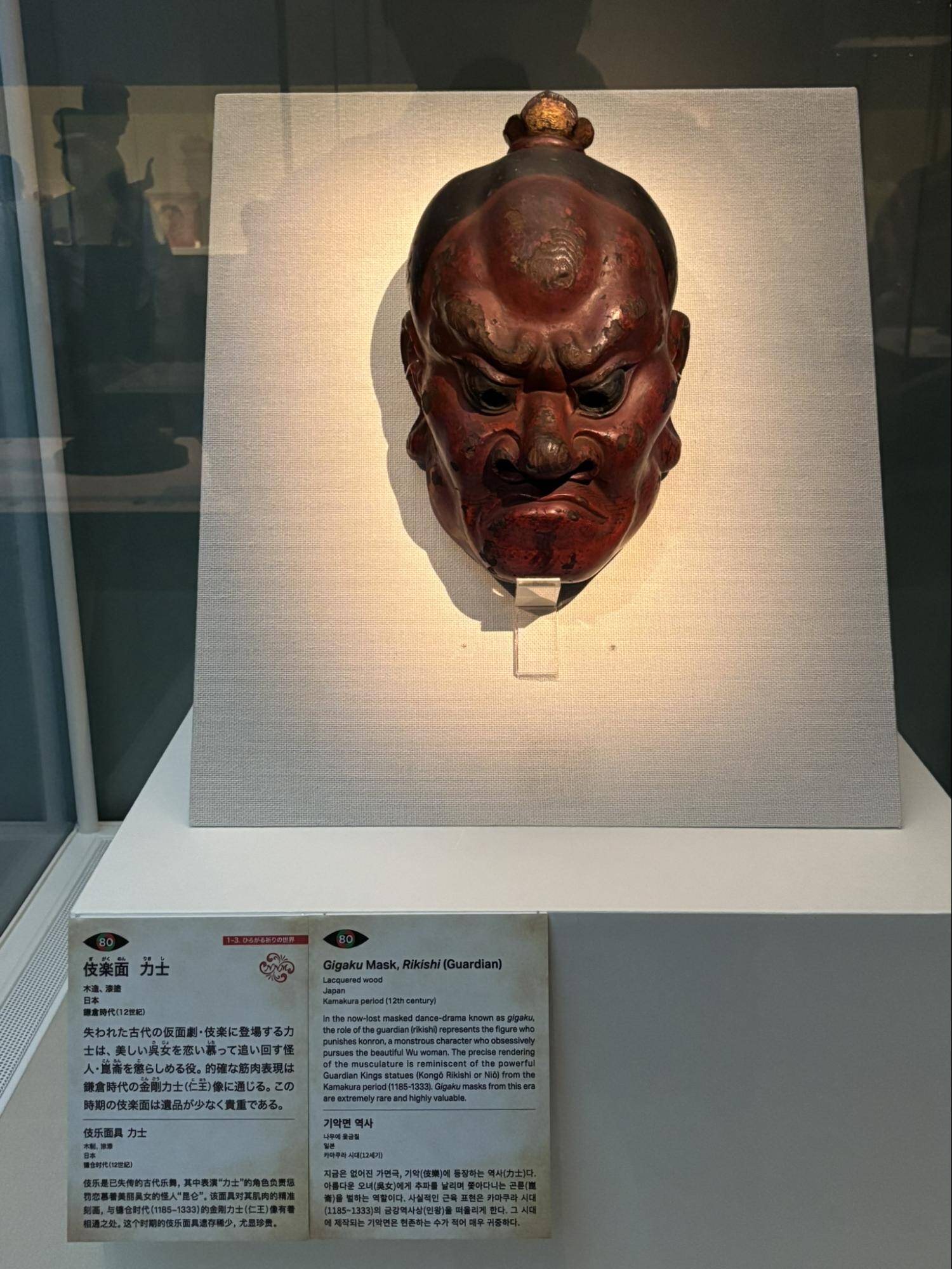

仏教と結びついたという伎楽(ぎがく)についての説明です。推古天皇の時代に伝えられたという伎楽については知りませんでした。調べてみると鎌倉時代以降に伎楽は衰退したとのことですが、復興させるプロジェクトもあるそうです。

|

|

|

ということですが、まだ最初の第一章だけでとても見ごたえがありました。第一章を前編として、第二章以下は後編にします。

奈良国立博物館

住所:奈良県奈良市登大路町50

※特別展「世界冒険の旅―美と驚異の遺産―」の展示は9月23日まで(9月16日は休み)

料金:一般1,800円、当日高大生1,300円(当日)

時間:9:30~17:00

アクセス:市内循環バス外回り「氷室神社・国立博物館」下車すぐ、近鉄奈良駅から徒歩15分、JR奈良駅から徒歩30分

|

|

|