千早赤阪村で気になるものといえば、やはり日本の棚田100選に選ばれた下赤阪の棚田です。棚田は全国にありますが、大阪府唯一の村「千早赤阪村」にある下赤阪の棚田は、大阪市内などの都会に近いことでも有名です。2023年までは「棚田夢灯り」というイベントも行われていました。

まだ残暑が残る9月上旬のある日、私は別件で千早赤阪村に来る予定がありました。村に着いた時には予定よりも1時間半ほど時間があったので、下赤阪の棚田の今の様子を見に行ってきました。

今回は森屋バス停から棚田方面に向かいます。棚田のすぐそばには鎌倉末期に、時代が大きく変わる戦いの舞台となった下赤坂城跡があります。当時の戦いについての有名な軍記もの「太平記」においても、下赤阪の棚田について以下のような記述があります。

「かの赤阪の城と申すは、東一方こそ山田の畔重々に高くして」

余談ですが、棚田の名称は下赤阪の棚田や千早赤阪村では「阪」を使い、下赤坂城跡は「坂」の字を使います。両者の違いを調べてみましたが、明確な理由についての情報は出てきませんでした。

しかし、別の事例で「大坂」と「大阪」があり、かつては「大坂城」で今の地名は「大阪」ということと似ています。そこでこの字の違いを調べると、かつては「大坂」でしたが、1872(明治5)年に「坂」の文字は「土に返る(死ぬ)」という意味にになって縁起が悪いという理由で「阪」の字が使われるようになったとのこと。あくまで推測ですが「下赤坂」と「下赤阪」の関係もそのような理由だった可能性があります。

坂を上り、開けたところに出てきました。ちょうど真下に見えるのは千早赤阪役場前です。

そして、画像中央辺りにくすのきホールらしきものが見えます。道の駅も隣にありますね。

さらに水仙の花で有名な奉献塔が見えます。

上赤坂城(楠木城)跡は画像に見える山の上のほうにあるものと推測されます。

コスモスが咲き始めています。まだ暑いですが秋は確実に来ています。

そして、この辺りにかつて下赤坂城跡があったものと考えられます。見晴らしがよいので敵の様子も遠くから見られますし、崖のような急な坂になっているので、敵が攻め寄せても上からいろいろなものを投げ落として撃退しやすそうです。

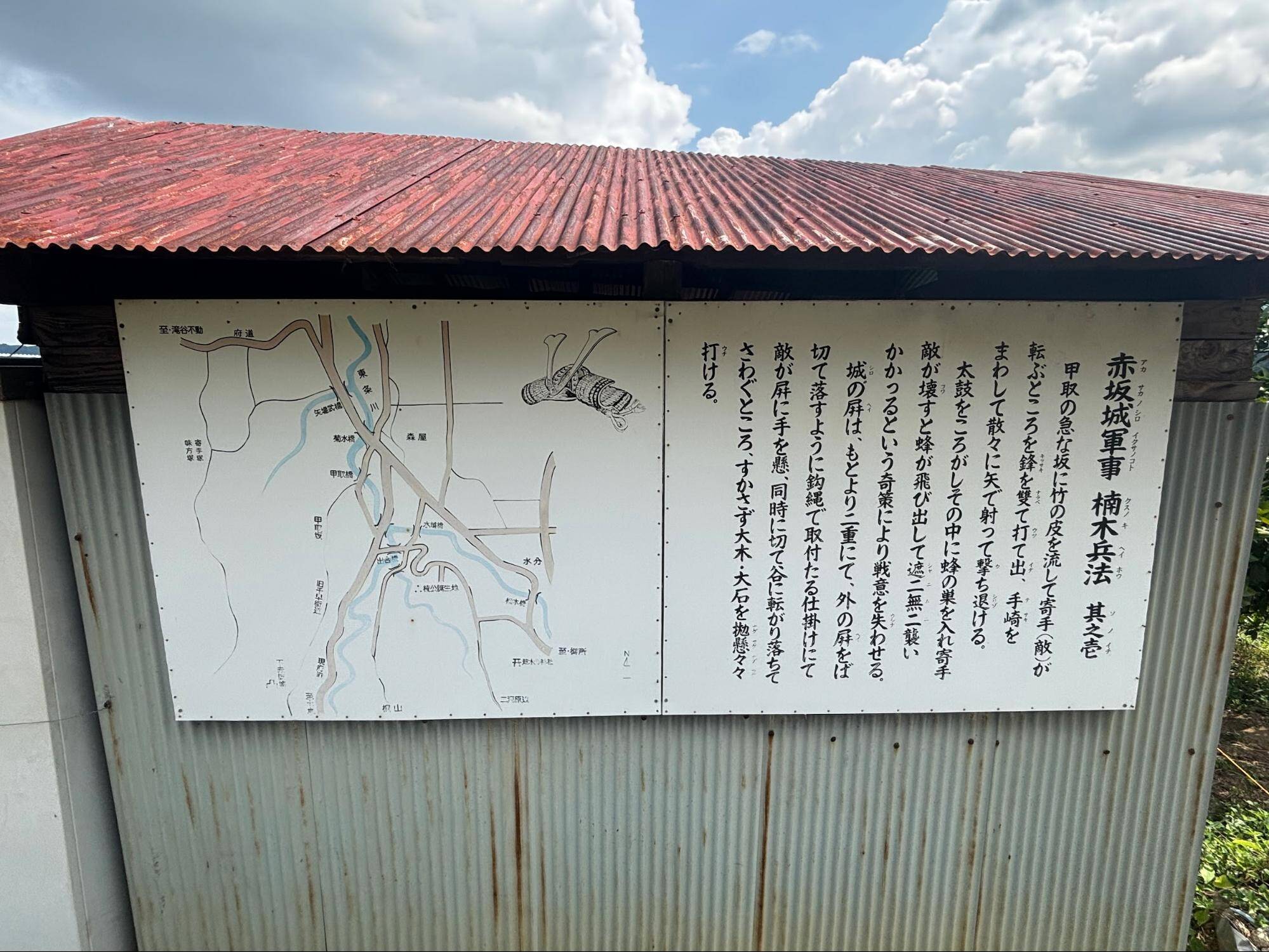

ここに楠木兵法についての記載があります。大まかには次のことが書いてありました。

- 急な坂に竹の皮を流して敵が転ぶところを矢で射る

- 太鼓を転がしてその中に蜂の巣を入れて置き、敵が太鼓を壊すと鉢が飛び出て襲い掛かり戦意を喪失させる

- 二重の城の塀を用意し、外側の塀に敵が手をかけると敵が下に転がる仕掛けを行い、そこへすかさず大木と大石を落とす

少数の軍勢が大軍相手に戦って勝つためには、手段を選ばないという感じですね。

ちょうど稲がこうべをたれ始めていました。「実るほど頭を垂れる稲穂かな」ということわざを思い出します。ただまだ青いので稲刈りはもう少し先のようです。下赤坂城で立てこもった楠木軍も山田の畔(下赤阪の棚田)から刈り取った米を兵糧として立てこもったのでしょうか?

通りから少し盛り上がったところがあります。あのあたりに下赤坂城の本丸があったのかなと想像しました。改めて国史跡の下赤坂城を調べると、城郭としては不明瞭で、明確にはわかっていません。千早赤阪村中学校の裏手にある「赤坂城跡」の石碑があるところ、もしくは千早赤阪村役場の裏手あたりとふたつの説があるようです。

さらに先に歩いていきましょう。

画像左側に見えるのは千早赤阪中学校の校舎です。

その反対側です。広々とした空間の中に棚田が広がっています。下赤阪の棚田です。

勾配のところを階段状にして作られた棚田です。

遠くには富田林の施設が見えます。下赤阪の棚田は富田林市との境界線付近にあり、一部は富田林市にあります。

ちょうど目の前の棚田の反対側にも道があります。画像の上のあたりに筋のようになっている地点に道があります。昨年はあの道を歩き、ふたつの自治体の境目付近を散歩しました。

いくつかこのようなスポットがあります。実はこの地点から撮影するとベストで美しい棚田が見られるとのこと。

また全体としての見晴らしがよいことから、PLの塔が見えました。

こちらが本丸候補地のひとつとされる石碑です。下赤坂ではなく赤坂城址とありますが、これは上赤坂城を「楠木城」と呼ぶ場合の対比としてつけられた名称です。

目の前には東屋があるのですが、草が生い茂っていて行けそうにないのが残念です。

車でそばまで来れるためだからでしょうか?撮影だけしてすぐに移動する人が多いためか、東屋をあまり利用していないようです。

草むらにはちょっと面倒な「マダニ」やマムシなどの「毒蛇」が潜んでいる可能性があるので、東屋に行くのはあきらめました。

もう少し歩くとすぐ近くまで棚田になっているところがありました。

その方向から視線を先に向けると、目の前はちょうど嶽山のあたりになっていたようで、山の上に亀の井ホテルの建物が見えました。

ということで、下赤阪の棚田、下赤坂城跡を散策しました。今年はコメが不足して高騰してしまい、主食のありがたみを感じた1年でしたが、この秋は見たところどこも稲が実っています。

これだけでは抜本的な解決にはならないのかもしれませんが、少しでも実っている稲が多くあれば、来年は今年以上に主食が食べられる機会が増えるのかなという気がしました。

下赤阪の棚田と下赤坂城跡

住所:大阪府南河内郡千早赤阪村東阪

アクセス:森屋バス停及び消防分署前バス停下車徒歩